その他

選挙、兵庫県知事、偽広告... 2024年の10大ファクトチェックは

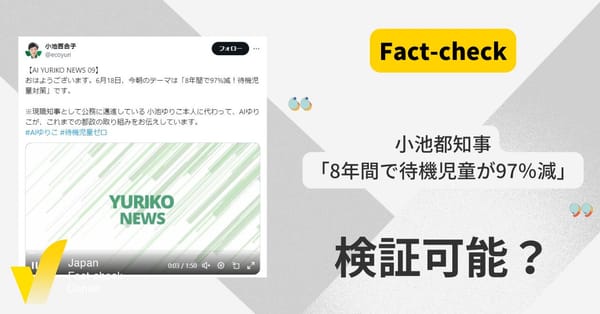

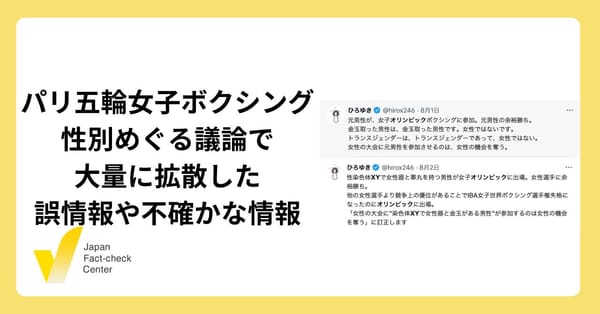

2024年はこれまで以上に大量の誤情報/偽情報が拡散し、日本ファクトチェックセンター(JFC)は1年間で330件(2023年173件)の検証記事、50件の解説記事や教育講座を公開しました。 選挙の年だっただけに、最も多く検証した話題は「政治」で、全体の32.1%を占めました。2位「国際」(16.8%)はアメリカ大統領選やトランプ次期大統領がらみの情報が目立ちました。3位「災害」(9.2%)は主に能登半島地震です。 この記事は2024年に拡散した偽・誤情報やその検証の中でも影響が大きく、注目を集めたものをまとめました。選考基準は読まれた回数だけでなく、ソーシャルメディアでの反応、社会的な影響の大きさなども加味しました。 誤った情報は繰り返し拡散します。間違いだと知りつつ故意に発信する人もいれば、正しいと信じて拡散する人もいます。まとめ記事で傾向を知ることは、2025年に同様のフェイクニュースが拡散することを防ぐことにも役立ちます。 情報生態系の混乱は、さらに拡大していくでしょう。備えるためにも、ぜひ御覧ください。良いお年を。 能登半島地震 1月1日に発生