世界のファクトチェックの苦境と増す重要性 「言論の自由の武器化」に対し、資金源・AI・規制の議論は

世界中のファクトチェッカーが集まり、偽・誤情報対策やファクトチェックの課題について議論する「GlobalFact」が今年も6月に開催され、日本ファクトチェックセンター(JFC)から編集長の私(古田)が参加しました。情報環境がより深刻になる中で、世界は今、この問題をどのように捉えているのか、解説します。

GF参加者の減少が示すファクトチェックの苦境

今年で12回目となるGlobalFact 12(GF12)は6月25-27日の3日間、ブラジルで開かれました。コロナ禍を経て2022年以降に開催されたGFがいずれも500人を超えたのに対し、今年は会場の参加者が300人ほどにとどまりました。

その理由は明白です。Metaがファクトチェック団体との協力プログラムを中止し、また、東欧やアフリカや南アメリカのファクトチェック団体を支援していたアメリカ国際開発庁(USAID)が活動停止したことに代表されるように、ファクトチェック業界への経済的な支援が急激に減る傾向にあり、各団体ともに人を派遣する体力がなくなっているからです。

GF12を主催する国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)トップのAngie Drobnic Holan氏は初日のスピーチで、ファクトチェック業界への逆風に対峙しました。「言論の自由」を理由に掲げてファクトチェックを「検閲だ」と批判する権力者たちに対して「彼らは言論の自由を武器化してファクトチェッカーを攻撃している」と指摘しました。

また、Metaがファクトチェック団体と協力した検証ではなく、ユーザー自身に情報を確認させる方針に転換したことに関して「非現実的なだけでなく残酷だ」と批判しました(Poynter”Opinion | The truth is still worth fighting for”)。

GF12では3日間にわたり、多くの分科会に分かれて様々な議論がありました(GlobalFact12”What is GlobalFact 12?”)。

この記事ではファクトチェック団体の苦境を背景とした、以下の3つの重要なテーマを紹介します。

1.ファクトチェックの持続可能性

2.AIなどテクノロジーの活用

3.情報インテグリティを守るための総合的対策

1.ファクトチェックの持続可能性

資金提供の減少とコスト削減

ファクトチェック業界は、これまで主にMetaとGoogleという2大テックプラットフォームからの資金提供で成り立ってきました。情報汚染の舞台はテックプラットフォームが運営するソーシャルメディア。ファクトチェック団体を支援することが、社会的責任の一部という論理でした。

ところが、ファクトチェックに否定的なトランプ大統領の返り咲きを受けて、Metaが1月に第三者ファクトチェックプログラムを打ち切ると発表し、パートナーだったファクトチェック団体はプログラムを通じて提供されてきた資金を失い、活動の縮小を迫られています。

プログラムが終わったのは現状ではアメリカ国内にとどまりますが、他国でも打ち切る可能性はあります。また、その他の資金提供元も金額を絞る傾向があり、世界中のファクトチェック団体が支出を抑えようとしています。GF12では組織の効率化やツールの活用によるコスト削減策が議論されました。

コンサルや広告や会員制度など収入源の多様化

新たな収入源についても、様々な事例が共有されました。

無料で拡散していくデマを効果的に食い止めるために、ファクトチェック自体は無料で公開する必要があります。読者からの直接的な寄付や会員制度を試みる団体もありますが「無料でも入手できる情報にお金を払ってくれる読者は少ない」という声が広く聞かれました。

新たな収入源として紹介された事例の中には、例えば、医療系のファクトチェック団体が検証記事をまとめた月刊誌を作って病院に配って広告収入を得ている事例や、メディアを含む企業の情報発信に関して事前に正確性をチェックするサービス、コンサルティングやトレーニングの提供、ファクトチェックに関するデータやテクノロジーの提供などがありました。

政府からの資金提供は

政府からの資金提供については、ファクトチェック団体の独立性や信頼性を損なう懸念があります。ただ、実際には国や地域の実情に応じた多様な議論があり、「一切受けていない」という団体もあれば、「超えてはいけない一線を定めた上で柔軟に対応」という団体もあります。

例えば、欧州連合(EU)はもともと、様々な活動を通じてファクトチェック団体に資金を提供しています。政府からの直接的な資金提供は受けないというルールを維持しつつ、何らかのプロジェクトを通じて対価を受け取ることを議論している団体や、ファクトチェックとは直接関係しない教育プログラムで政府や公的機関と連携しているという事例もありました。

2.AIなどテクノロジーの活用

AIの脅威と可能性

AIで誰でも簡単に画像や動画や音声が作れる様になり、その精度は急激に向上しています。AIによる「ディープフェイク」は質と量の両面で人による検証の限界を超えており、生成AIが人間の質問に答える中で事実をでっちあげる「ハルシネーション」とともに、脅威として捉えられています。

同時に、作業の効率化のためにAIはファクトチェックに欠かせないツールとなっています。文字起こし、要約や翻訳、長い文章の中で客観的な事実確認が必要な部分を特定したり、資料を整理したり、利用方法は多岐にわたります。ただし、検証の最終確認には人間の目が欠かせないという点は、3日間のセミナーの中で何度も確認されました。

新たなアーカイブ技術の開発

GF12ではアーカイブ(データの長期保管)をめぐるテクノロジーや、法的な課題も議論しました。検証対象となるネット上の投稿や検証の根拠などを保管しておくことは、ファクトチェックにとって非常に重要です。

偽・誤情報の検証対象がテキストや画像よりも動画中心となっていく中で、従来のアーカイブ機能では対応できない事例が増えています。このため、新たなアーカイブツールの開発も進められています。また、データを効果的・倫理的に長期間保管するためのプライバシー保護の問題も指摘されました。

ファクトチェックの効果測定

経済的な支援が減る中で、ファクトチェックの有効性を客観的なデータで証明することがより重要になっています。GF12ではテクノロジーやアカデミックな研究でファクトチェックの効果を検証し、より良い手法を生み出す重要性も議論しました。

例えば、スペインのファクトチェック団体「Maldita.es」の調査は、ユーザーが疑義のある投稿に背景情報を追記する「コミュニティノート」にもファクトチェック記事が活用されていることをデータで示しました。

それによると、ファクトチェック団体の記事はノートに参照される数が、X自身とWikipediaについで3番目に多く、しかも、ファクトチェック記事が引用されている方が、信頼度が高くなります(Maldita.es “Faster and more useful: the impact of fact-checkers in X’s Community Notes”)。

3.政治や情報環境の信頼性を守るために

法的な規制を求める声の高まり

GF12の最初のパネル討論では、開催国ブラジルの高官3人が偽・誤情報の法的な規制の必要性を強い言葉で訴えました。ブラジル最高裁のAlexandre de Morae判事は「自主規制は失敗に終わった」と断言し、ソーシャルメディア上の偽・誤情報拡散の背景にある政治的、経済的、犯罪的な動機の存在を指摘しました(Poynter”‘Self-regulation has proven a failure’: Brazilian leaders defend the need for social media regulation”)。

法的な規制ではなく、真偽の検証を実践しているファクトチェッカーが集まるGFの場で、これほど強く規制を求める議論があることこそが、偽・誤情報対策の難しさ、ファクトチェックだけでは対応できない現状を示したとも言えるでしょう。

ただ、会場から「問題は規制が必要かどうかではない」という反応が出ていました。言論の自由の抑圧や権力による恣意的な検閲を避けつつ効果的な規制を実現する方法があるのか。そこに対応の難しさがあります。

政治的指導者からの誤情報への対応

各国の政治的指導者自身が偽・誤情報の発信源になっている様々な事例の紹介もありました。社会への影響が非常に大きいため、ファクトチェック団体にとって優先すべき検証対象ですが、同時にその活動が政府や支持者たちからの批判対象になり、嫌がらせや弾圧にも繋がる事例が報告されました。

情報環境の悪化を防ぐために活動するファクトチェック団体が、誤った情報を支持する人たちから攻撃されるという厳しい状況で、有効な対策はありません。しかし、その中でも非党派的に客観的な事実の検証を続け、政治家たちに説明責任を果たさせることの重要性が指摘されました(Poynter”Advice to fact-checkers at GlobalFact: Innovate, collaborate, uphold ethics”)。

古田の視点:ファクトチェックの苦境と増す重要性

筆者(古田)は2022年以来、ノルウェー(オスロ)、韓国(ソウル)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(サラエボ)、ブラジル(リオデジャネイロ)と4年連続でGFに参加しています。

毎年、ファクトチェックの新たな手法やテクノロジー、課題などを幅広く議論しますが、2025年は「ファクトチェックの経済的な持続可能性」に関する話題がより増えたことが特徴と言えるでしょう。

もともと、ビッグテックの資金提供に頼っていたファクトチェック業界は、経済的に脆弱な存在でした。

IFCNが認証するファクトチェック団体を対象としたアンケート調査「ファクトチェッカー実態レポート」でも、最大の課題は何かという質問に「資金と経済的な継続性」と答える団体が、Metaによる方針転換の前から89.3%に及びました(JFC”ファクトチェック業界の資金難と広がるコラボ IFCN報告書から見える世界の現状とは【解説】”)。

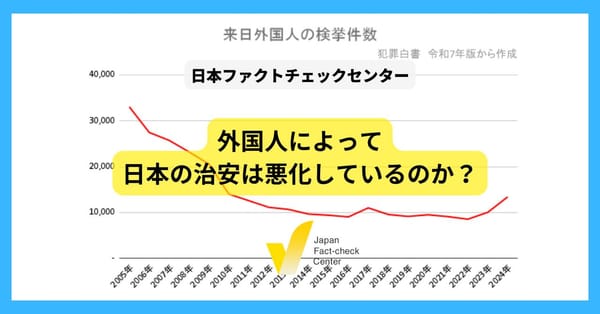

ファクトチェック団体自体が存亡の危機に立たされる一方で、偽・誤情報の問題は悪化の一途を辿っています。「言論の自由」を掲げてプラットフォーム規制に消極的なトランプ政権によって、偽・誤情報対策の世界的な機運は減速し、AIによるディープフェイクは増え続けています。

また、動画での情報流通が増えるに従い、論拠を示さずに何かを批判したり、自分たちを正当化したりする投稿が増え、検証可能な「事実」を対象にするファクトチェックでは対応できない事例が増えています。

これは日本だけではなく、他国でも聞かれる現象です。こういった事実(ファクト)に基づかない投稿が、ものの見方(ナラティブ)に影響を与え、意見(オピニオン)を形成していけば、社会はより不安定になっていきます(JFC”財務省・厚労省解体デモで拡散した検証済みの偽・誤情報 通底する「ナラティブ」と「個人の体験・感覚」【解説】")。

ファクトの部分の真偽に着目した概念である偽・誤情報だけでなく、より幅広く情報環境の健全性を守る総合的な対策が不可欠です(JFC”偽・誤情報対策に不可欠な「社会全体での取り組み」と「情報的健康」【情報インテグリティ】”)。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。