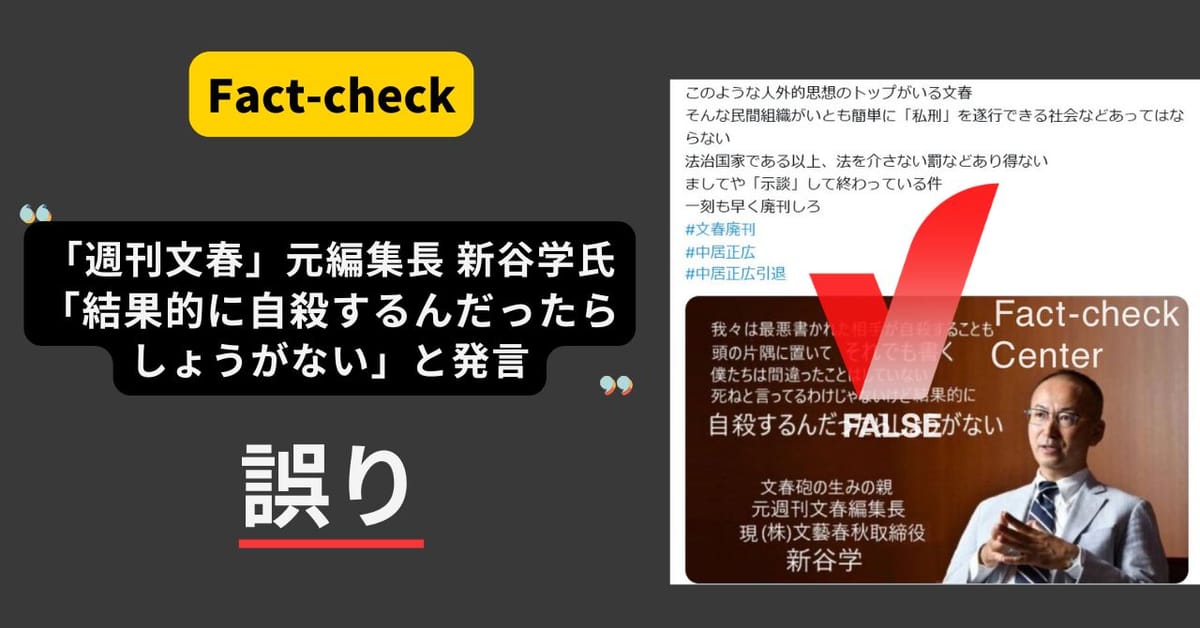

週刊文春の新谷学元編集長「(取材対象が)結果的に自殺してもしょうがない」と発言? そのような発言はしていない【ファクトチェック】

週刊文春の新谷学元編集長が、報道による取材対象者への影響について「死ねと言ってるわけじゃないけど、結果的に自殺するんだったらしょうがない」と発言したという情報が拡散しましたが、誤りです。そのような発言はしていません。

検証対象

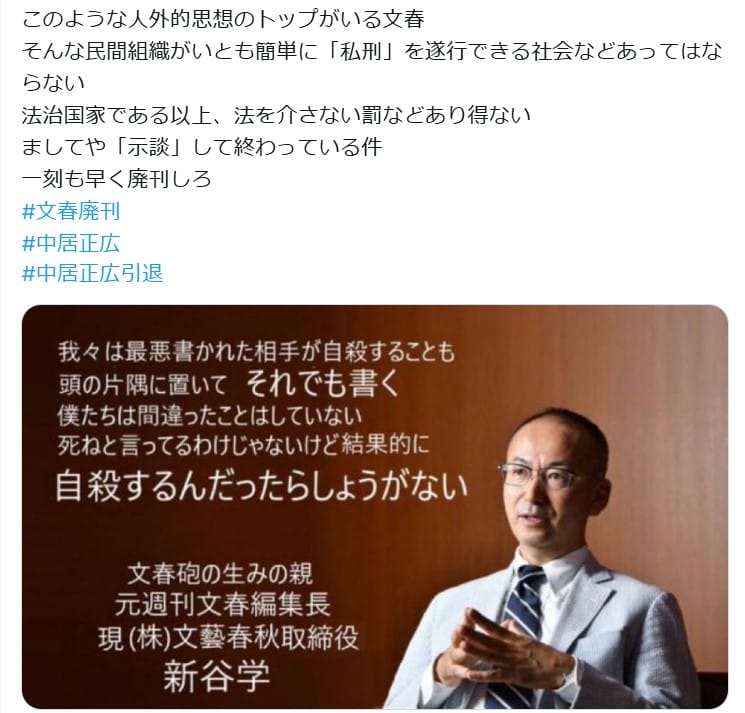

2025年1月23日、新谷氏が「死ねと言ってるわけじゃないけど、結果的に自殺するんだったらしょうがない」と発言したという画像が拡散した。

画像は、新谷氏を「文春砲の生みの親」と紹介した上で「我々は最悪書かれた相手が自殺することも 頭の片隅に置いて それでも書く 僕たちは間違ったことはしていない 死ねと言ってるわけじゃないけど結果的に自殺するんだったらしょうがない」と発言したかのように書いている。

2月4日現在、この投稿は1200件以上リポストされ、表示回数は247万回を超える。投稿について「自惚れるな」「あり得ない」というコメントの一方で、「原典はどちらになりますか」という指摘もある。

検証過程

新谷氏は現在、株式会社文藝春秋の取締役で、文藝春秋総局長だ(文春オンライン)。2012〜2018年に週刊文春の編集長を務め、数々のスクープによって「文春砲」という言葉を定着させたことで知られる。

情報源は田端信太郎氏の発言

投稿主は投稿の情報源について、別の投稿者が2024年1月にXへ投稿した動画を示しており、動画には「ABEMA news」というテロップがある。投資家の田端信太郎氏は「一言一句正確にできるか分からない」と前置きし、新谷氏が以下のように話した、と述べている。

「我々は最悪書かれた相手が自殺する事も頭の片隅に置いて、それでも書く。僕たちは間違った事はしていない。死ねと言っている訳じゃないけども結果的に自殺するんだったらしょうがない」

引用された番組で新谷氏が話した内容は?

動画の「週刊誌報道と有名人 プライバシーの境界は」というキャプションをもとにGoogle検索すると、ABEMA TIMESの記事「週刊誌のゴシップ報道に公益性は?『クズにはクズなりに論理や倫理がある』元FRIDAY編集長&元文春記者と考える」(2021年5月20日)が見つかる。記事には番組へのリンクがあるが、配信が終了しているため、中身の確認はできない。

記事では、田端氏が以下のように語っている。

「『週刊文春』の新谷学編集長(当時)と対談させてもらったときに印象に残っているのが、“書いた相手が自殺してしまう可能性を頭の片隅に置きながら、それでも書く”という意味の言葉だった。そのくらいの“美学”というか、自分たちは間違ったことはしていないという覚悟でやっているということだろう」

つまり、田端氏は「自殺」という言葉を使っているが、それは「”書いた相手が自殺してしまう可能性を頭の片隅に置きながら、それでも書く”という意味の言葉だった」と話し、取材者の覚悟だと受け止めた、と説明している。

田端氏と新谷氏の対談は

田端氏と新谷氏の対談を検索すると、2017年11月にダイヤモンド・オンラインが掲載した記事「編集長・新谷学が語る『週刊文春』論」がヒットする。3本にわたる記事で二人は「記事をつくるスタンス」や「プライバシーの境界線」などについて語っている。

新谷氏は「明らかにすることが都合のいいプライバシーと都合の悪いプライバシー、その境界線は厳密に誰が決めるのだろうか。本人が明かしたくないと思っていれば、その真相を知っている人は誰もが沈黙しなければいけないのでしょうか? この境界線は相手が政治家か、芸能人か、有名か、無名かなどによって、変わってきます」などと話している。

しかし、「結果的に自殺するんだったらしょうがない」に類似する発言や「自殺」という言葉は出てこない。

新谷氏が発言した可能性は

この記事には書かれていないが、田端氏との対談の中で新谷氏が自殺に言及した可能性はある。田端氏は2020年11月2日にXに次のように投稿している。

「文春編集部の方から、書かれた対象者が自殺することも、常に念頭において、我々は記事を出します、ということを聞きました。それがメディア野郎の矜持です。おこがましいけど、私も同じ思いです」

ここでは新谷氏とは名指ししておらず、「文春編集部の方」となっているので、これが新谷氏から聞いた発言であるかは不明だ。

新谷氏の別媒体での自殺に関する発言

新谷氏はPRESIDENT Onlineの記事「いまだにガラケーの文春編集長が”日本最大級のニュースサイト”への道を切り拓くまで」(2021年9月)で、政治家の金銭的なスキャンダルを暴いた週刊文春の報道後に関係者が自殺した件について問われ、こう答えている。

(以下、引用)

ショックですよ。大前提として、亡くなられた方に申し訳ないという感情はある。ただし、書かなければよかったとは思わない。それは、まったく別の問題です。記事を書くことによって、そういうリスクは常にあるんです。リスクには、ある程度、予測できるものと、雑誌が世に出てからでないと分からないことがある。

=中略=そこは考え始めたらきりがない。リスクを避けるために、ここは削る、あるいは書くことを断念するということばかりになってくると、われわれが読者に伝えられる領域がどんどん狭まっていってしまう。

誰もが情報を発信できる1億総メディアの時代にあって、そこまで他人が人のプライバシーを暴く必要があるのかという指摘を受けることもあります。でも、人は基本的に自分に都合のいい情報しか発信しない。発信者が権力者だった場合、受け手をミスリードしてしまうことあるわけです。

なので、本人が発信している情報だから全部本当だと、なんでも鵜呑みにしている状況は健全ではありません。ただ一方で、なぜ、リスクを負ってまで書くのかという覚悟は問われます。『自殺したから削除します』では通らない。最悪の事態も想定しつつ、何かあれば、なぜ書いたのかをきちんと読者に説明しなければならない。

(引用ここまで)

つまり、報道する側は「最悪の事態」が起こるリスクを想定しつつ、それでも報道する時は、理由や覚悟が必要であることを説明している。「自殺するんだったらしょうがない」とは言っていない。

文春「弊社の目指す報道倫理とは真逆」

日本ファクトチェックセンター(JFC)は、拡散した発言について文藝春秋に取材した。

文藝春秋は「拡散した画像のような発言が実際にあったのか」という質問に、以下のように回答した。正確に内容を伝えるため、全文を掲載する。

(以下、文春の回答)

新谷といたしましては、「記事を書く上では常に最悪の想定が必要で、最悪の場合、書かれた相手が命を断ってしまうことさえある(「女性セブン」報道での市川猿之助氏が両親とともに心中を図り、両親が死亡してしまった例など)。記事が対象にどのようなダメージを与えるかは予断を許さないが、最悪の事態を想定しつつ、それでも書く場合は、その理由を読者に胸を張って説明できるか否かを常に考えている」という趣旨での発言です。

週刊文春では、たとえば我々法務部や顧問弁護士と連携しつつ、記事の公共性、公益性、真実相当性について、多角的に検討したうえで記事化しています。単に事実であればよいと考えているわけではなく、「報道する意義はなにか」は常に議論の対象にあります。そして、万が一取材対象に不幸が生じたとしても、記事は間違っていないと主張できる徹底した取材をすべきであるとの考えを共有しています。

「死ねと言っているわけじゃないけれども、自殺するんだったらしょうがない」というのは弊社の目指す報道倫理とは真逆であり、悪意に満ちた誤報であるというのが弊社の見解です。

(回答ここまで)

判定

拡散した画像は、田端氏が新谷氏の発言として紹介した内容を曲解して伝えており、新谷氏が「記者の覚悟」として話した内容とは異なる。また、文芸春秋は新谷氏の真意を説明したうえで「弊社の目指す報道倫理とは真逆」と述べている。よって誤りと判定した。

あとがき

今回のファクトチェック記事について、次のような批判が想定できます。

「新谷氏が『(自殺という)最悪の事態も想定しつつ、何かあれば、なぜ書いたのかをきちんと読者に説明しなければならない』というのは、つまり、取材対象者が自殺するリスクがあっても書くということであり、それは『記事を書いて自殺をするんだったらしょうがない』と言っているのと同じではないか」

新谷氏の発言をそのように理解し、批判するのは「表現の自由」「言論の自由」だという意見はありうるでしょう。しかし、それでも「新谷氏が『自殺をするんだったらしょうがない』と発言した」と書いたら正確な情報とは言えず、誤りです。

本人の言葉を引用するのであれば、意味を変えないように正確に引用し、論評するのであれば、正確な引用に基づいて論評する。そうでなければ情報を見る読者や視聴者を混乱させることになります。

また、今回の新谷氏の発言で言えば、本人のもともとの発言や文藝春秋を通じての説明を読めば「自殺をするんだったらしょうがない」という意味での発言ではなかったということも、明白ではないでしょうか。

検証:木山竣策

編集:藤森かもめ、古田大輔、宮本聖二

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。