「情報の空白」を検証記事で埋める 偽・誤情報対策のハブになる日本ファクトチェックセンターの戦略【情報インテグリティ】

4月2日の国際ファクトチェックデーに合わせ、日本ファクトチェックセンター(JFC)が開催した情報インテグリティシンポジウム。この記事では基調講演2の内容を文字起こしでお届けします(※読みやすさのために意味合いを変えない範囲で一部修正しています)。

基調講演2ではJFC編集長の古田大輔がJFCの活動の紹介をしつつ、ファクトチェックがもつ根本的な課題と強み、実践的なメディア情報リテラシー教育やツール開発への展開などを解説しました。偽・誤情報が拡散する原因である「情報の空白」をどのように克服するかにも言及しています。

発表:古田大輔 JFC編集長

これまでの経歴

私(古田)からは、日本ファクトチェックセンターの活動を通じて見えてきた「ファクトチェックとメディアリテラシーの現状と展望」について、電通総研との「情報インテグリティ調査」の結果も絡めながらお話しします。

まず、自己紹介です。私はもともと新聞記者をしており、その後、アメリカのメディアBuzzFeed日本版で創刊編集長を務めました。その後独立し、2年間Googleでも働きました。そして、2022年9月から日本ファクトチェックセンターの編集長として立ち上げに関わり、これまで2年半活動してきました。

ファクトチェックの限界

「日本ファクトチェックセンター」という名前なんですが、実は私はこの名前に反対してました。なぜなら、ファクトチェックだけでは偽・誤情報の問題は解決しないし、情報インテグリティは実現しないからです。

嘘は1秒でつける。しかし、検証には最低でも数時間はかかる。時間的に勝てないんです。しかも、偽情報を発信する側はそれでお金を儲けている。一方で、ファクトチェックはビジネスとして成立しにくく、お金にならない。つまり、ビジネスモデルから見ても、圧倒的に不利なんです。

情報インテグリティのための総合的な対策

だからこそ、私たちは総合的な対策を考えなければなりません。社会全体で取り組む必要があります。これは、本日の「情報インテグリティシンポジウム」の大きなポイントの一つだと思います。

「偽・誤情報」という狭い領域で考えるのではなく、「情報インテグリティ」、すなわち「調和の取れた情報空間をどうつくるか」というより大きな視点で捉える必要があります。誹謗中傷やヘイトスピーチ、情報が氾濫しすぎて必要な情報が見つからないといった問題にも取り組まなければなりません。

ファクトチェックは、対策の重要な柱の1つではありますが、それだけでは足りません。メディアリテラシー教育、信頼できる情報発信、ルール作り、業界ルールの整備なども必要です。偽情報を流す側はAIを活用しています。検証する私たちも、当然AIを活用しなければ太刀打ちできません。

このようなツール開発も含め、調査研究、そしてそれらすべてを支える資金、これらをファクトチェック団体だけでなく、メディア、政府、研究機関、有識者、教育機関、プラットフォーム、ビジネス界、市民社会など、皆で力を合わせて取り組む必要があると考えています。

JFCのファクトチェックの量の増加

私たちの活動について、具体的にご紹介いたします。

まず、日々のファクトチェックです。日本ファクトチェックセンターでは、この2年半で活動が大きく強化されました。当初は月に10本程度のペースで、少ない・遅いといった批判も受けました。現在では月に約40本のコンテンツを出せるようになっています。

私たちは、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)という、世界のファクトチェック団体をリードする組織の認証を受けています。このIFCNに認証された約170の団体のうち、月40本以上発信しているというのは、規模的には上位3分の1には入る水準だと思っています。

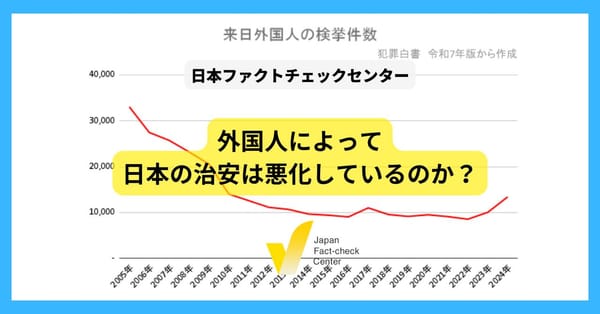

検証対象の多様化、政治が中心に

2022年の設立当初は医療健康分野の検証が最も多かったです。特にコロナ関連、ワクチンに関するファクトチェックです。

2024年以降は明らかに政治に関するファクトチェックが増え、現在は、政治関連の検証が最も多くなっています。

偽情報が集中するのは、大きな災害や国際的にも注目されるようなイベントの時期です。たとえば台湾総統選挙は、中国からの情報操作が世界的にも注目された選挙でした。

日本では、福島第一原発の処理水の海洋放出について、中国からの影響工作があったと、アメリカなどの報告書でも明らかにされています。

総選挙時のファクトチェックは

選挙はファクトチェックにとって重要なテーマです。昨年の総選挙では、選挙期間中にJFCは28本のファクトチェック記事と5本の解説記事を出しました。

ちなみに、日本にはIFCNに認証された団体が私たちを含めて3団体ありますが、私達以外の2団体、全国紙やキー局のファクトチェック記事を数えたところ、合計6本でした。

私達の28本と合わせて34本。これは、日本のような規模の民主主義国家としては極めて少ないです。情報の質や量の問題として、深刻な状況と言えます。

私たちが出した記事の内容は、「選挙になると流れがちな誤情報」に備えたプレバンキング=予防的な情報の提供や、候補者の発言の検証、政党に関する誤った情報など多角的なものでした。

選挙期間中の情報の空白が問題に

昨年、総選挙以上に注目を集めた兵庫県知事選を見てみましょう。

Googleトレンドで、ネットやYouTubeでの兵庫県知事選関連の話題の検索量の推移を見てみます。当たり前ですが、選挙が始まった直後から一気に候補者らの名前の検索量が増え、投票日に向けて加速するのが分かります。投票する前に候補者のことを具体的に知りたいと思うのは当然ですね。

ところが、新聞社やテレビ局は、選挙が始まると公平性を重んじて、個別の候補者に関する具体的な報道を控える傾向があります。ここに「情報の空白」が生じます。人々が情報を求めているのに、信頼に足る情報が十分にない状況です。

需要と供給の隙間に大量の偽・誤情報が流れ込む構造があるのです。

ソーシャルメディアだけでなく検索結果に注目

私たちJFCは、この「情報の空白」を埋めようとしています。

ファクトチェックに対して「偽情報のほうが6倍速く拡散する」という有名な研究を引用して、意味がないのではないかという声を聞きます。

この研究はTwitter(現X)を対象にしたものだということはご存知でしょうか。ソーシャルメディアでは、確かに偽・誤情報のセンセーショナルな言葉の方が拡散されやすい。しかし、他のプラットフォームではどうでしょう。

私たちが重視しているのは、Googleの検索結果です。なぜなら、人々は情報を本気で調べようとするとき、検索するからです。

ソーシャルメディアで気になる情報を見つけて、検索する人は多い。ところが、情報の空白があると、検索結果に怪しい情報ばかりが表示されてしまい、わざわざ能動的に調べた人ほど誤った情報に触れてしまう。

このような事態を防ぐために、私たちは検索結果にファクトチェック記事を並べることを重視しています。

例えば、「ケムトレイル」のような陰謀論。これは空に浮かぶ飛行機雲は実は雲ではなくて、闇の政府が人口削減のために毒性のある化学物質(ケミカル)を飛行機雲(コントレイル)に見せかけている、という伝統的な陰謀論です。

科学的な根拠がない、馬鹿馬鹿しい陰謀論だけに、メディアも政府機関も相手にせず、わざわざ情報発信をしません。

その結果として、ソーシャルメディアで「ケムトレイル」という言葉を見つけて気になって検索すると陰謀論を目にしてしまう人がたくさんいました。それを防ぐために情報の空白を私たちが見つけ出し、それを埋める活動をしています。

近年では、検索の結果ではなく生成AIがまとめた回答を参照するユーザーも増えています。

生成AIの回答はネット上のコンテンツを学習して作られます。つまり、ネット上のコンテンツの質が低ければ、回答の質も低くなります。この生成AIの出す回答に偽情報が混ざってしまうと大変危険です。

事実、ロシアがAIを用いて偽情報を大量生成し、それが生成AIの回答に引用されていたという報道も出ています。これを防ぐためにも、ファクトチェックが必要なのです。

ファクトチェック講座を無料公開、認定試験や講師養成講座も

次に、教育活動についてご紹介します。私たちは「ファクトチェック講座」という、誰でも無料で見られる教材を公開しています。

ファクトチェックの実践を通じて、どのような偽情報が流行しているのか、どんな手口が使われているのか、またなぜそれが拡散するのか、といった傾向を掴むことができます。

偽情報やそれをシェアしている人たちには、一定の傾向があります。私たちは実際に検証を行っているので、検証の手法や最新のツールについても熟知しています。

こうした知見に基づいた、「実践的なメディア情報リテラシー教育」に取り組んでいます。

その一環として「ファクトチェッカー認定試験」という制度も実施しており、半年ほどの間に148人が合格しました。さらに、教育者向けの「講師養成講座」も実施しており、64人が修了しています。

このJFC認定トレーナーの方々には、常にアップデートされる教材を提供し、そのトレーナーのもとでセミナーを開催していただくことで、500人を超える受講生が生まれています。

私たち自身も、直接的にセミナーを開催しており、この2年間で6000人超が受講しています。

また、国際的なネットワーク構築も目指しています。昨年は若者世代で検証の技術を競う「ユースファクトチェック選手権」を初めて開催し、日本からは67チーム167人、海外からは台湾・タイ・インドネシアを含む4カ国1000人超が参加しました。今年はさらに規模を拡大して開催予定です。

この大会には、今日ここにいる慶應義塾大学の学生2人も関わっています。彼らはこの選手権の前身となる大会、私がGoogleで働いているときに担当したファクトチェック大会に参加して日本で優勝し、その後、Classroom Adventureというスタートアップを立ち上げてメディアリテラシー教育に取り組んでいます。

彼らと一緒に世界的な輪を広げたいと思っています。スポンサーも大募集中ですので、ぜひご支援をお願いいたします。

基礎となる調査研究と切り札となるツール開発

研究やツール開発への協力も進めています。

昨年は、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口真一准教授とともに、大規模な偽情報に関する調査研究を実施し、シンポジウムも開催しました。

今年は電通総研さんと共同で「情報インテグリティ調査」を実施しました。こういった基礎的なデータ収集に基づいて、エビデンスベースで対策を打っていくことが大切だと考えています。

また、私たちが日々ファクトチェックをする中で得た知見やニーズを、開発企業やテック企業の方々に共有し、ツールの開発に生かしていただいています。

ツールが試作された後は、私たちが使ってフィードバックを返し、実践と開発を往復させながら、現場に根差したツール開発を進めています。

2つの委員会による独立性の担保

こうした活動を継続していく上で、最も重要なのは「独立性」だと考えています。

私たちは、特定の立場に偏ることなく、誰かにとって都合の悪い情報も検証する必要があります。その信頼を担保するため、運営委員会と監査委員会の2つの外部委員会を設置しています。

運営委員会には日常的に活動を監督いただき、監査委員会には全体を客観的に評価していただく体制を整えています。中立性と説明責任のために、こうした仕組みは非常に重要だと考えています。

ファクトチェックもリテラシーも普及は遠い道のり

最後に、今後の展望と最大の課題についてお話しします。

先ほどの情報インテグリティ調査でも、非常にショッキングな結果が出ていました。「偽情報に懸念がある」と答えた人が非常に多かった一方で、47%がファクトチェックをしたことがない、「学んだことがない」は67.3%もいました。

私たちJFCがいくら頑張っていても、まだまだ足りていないという現実を突きつけられたように感じました。

また、日本では「エコーチェンバー」「フィルターバブル」「確証バイアス」「アテンションエコノミー」といった基本的な概念が、いまだにほとんど知られていないということも明らかになりました。

この1年、メディアや教育現場の皆さんが一生懸命取り組んできたにもかかわらず、1割にも満たない認知度というのは、本当に愕然とする数字です。

私たちは、なぜ偽情報が拡散するのか、なぜ人はそれを信じてしまうのかを1人ひとりに理解してもらう必要がある。自分自身を守る「盾」となる知識を届けていかなければなりません。

このあたりの課題は、後ほどのパネルディスカッションでも皆さんと議論したいと思っております。

ファクトチェック業界の最大の課題は「資金」

次に、世界のファクトチェック業界が直面している共通課題にも触れます。

昨日発表されたばかりの国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の実態レポートによれば、世界中のファクトチェック団体にとって今、最も深刻な課題が「資金」でした。

この結果は、昨年も同じでしたが、今年はさらに深刻化しています。その要因のひとつが、アメリカにおけるMetaによるファクトチェック支援の打ち切りです。

Metaが方針を転換した直後に調査が行われたこともあり、懸念の声が高まっています。私たち自身も含め、多くの団体が本当にカツカツで活動しています。閉鎖や縮小に追い込まれても不思議ではないという声が上がっています。

収入源の多様化とコラボレーションの広がり

この問題への対処で必要なのは、収入源の多様化です。

レポートでは、各団体のMetaへの資金的な依存度が最も高かったことが明らかになっています。2番目に多いのは「補助金・助成金」ですが、これも実質的にはGoogleをはじめとする大手プラットフォームが出資元であることが多く、同様に依存傾向が見られます。

今後は、TikTokなど他のプラットフォーム、ユーザーからの寄付、メンバーシップ、広告、トレーニングの有償提供など、複数のルートで収入を得ていく必要があります。

また、業界を超えたコラボレーションも拡大しています。

これまではファクトチェック団体同士の連携が中心でしたが、今はメディア、研究機関、NGO、テック企業など、さまざまなプレイヤーとの協力が進んでいます。私たちが電通総研さんと実施した調査もその一例です。

こうしたコラボレーションの広がりこそが、冒頭で述べた「社会全体での複合的な対策」の実現につながるものと考えています。

アーカイブ動画とシンポジウム記事

情報インテグリティシンポ2025 基調講演2

情報インテグリティシンポ2025記事

基調講演やパネル討論の記事を順次公開します。

基調講演1: 情報インテグリティ調査の概要

発表:合原兆二 氏(株式会社電通総研)

コメント: 山口真一 氏(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 准教授)

パネル討論1: 選挙とファクトチェック

モデレーター:古田大輔(日本ファクトチェックセンター 編集長)

パネリスト:

澁谷遊野 氏(東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授)

永田憲亮 氏(神戸新聞社編集局報道部次長)

西村 健吾氏(TikTok Japan 公共政策本部 公共政策部長)

パネル討論2: 調和のある情報空間を目指す総合的な対策

モデレーター:古田大輔(日本ファクトチェックセンター編集長)

パネリスト

山本龍彦氏(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)

桒原響子氏(公益財団法人日本国際問題研究所研究員)

吉田弘毅氏(総務省情報流通振興課企画官)

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。