「ファクトチェックしたことない」半数、フィルターバブルなどの知識も普及せず 情報インテグリティ調査から見える課題と対策【解説】

偽・誤情報の影響やその対策などの状況を総合的に把握するため、日本ファクトチェックセンター(JFC)は電通総研と共同で「情報インテグリティ調査」を実施しました。予備調査2万人、本調査5000人を対象に、JFCが実際に検証した15の偽・誤情報を使った影響調査の他、望ましい対策などを聞きました。

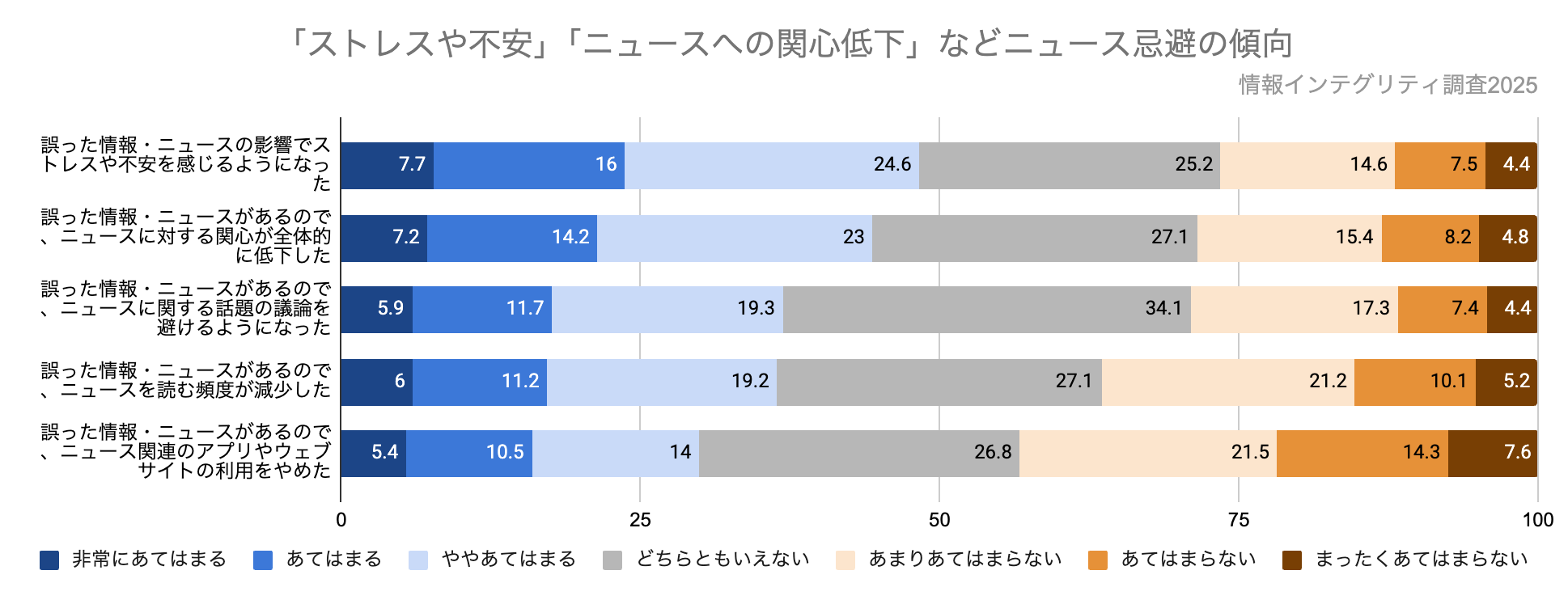

偽・誤情報の影響として「ストレスや不安を感じる」(48.3%)や、「ニュースに関する関心が低下した」(44.4%)などの回答が目立っています。

一方で「ファクトチェックをおこなったことがない」(47%)、「検証方法を学んだことはない」(64.3%)など、個人でも実践できる対策は普及しておらず、デジタル時代の情報環境を理解するための基礎的な用語の理解もほとんど広がっていないことが明らかになりました。

詳細版は月内に発表予定で、ここでは概要を紹介します。

偽・誤情報の影響「ストレス感じる」「ニュースに対する関心が低下した」

調査によると、「インターネット上の誤った情報・ニュースの存在があなたのニュースに対する態度や行動にどのような影響を与えていますか」という質問に対して「あてはまる」と答える傾向が強かったのは「ストレスや不安を感じるようになった」「ニュースに対する関心が全体的に低下した」でした。

ストレスについては「非常にあてはまる」「あてはまる」「ややあてはまる」の合計が48.3%、関心低下については44.4%に上りました。

これは世界的に注目される「ニュース忌避」の傾向と一致します。ロイタージャーナリズム研究所が毎年発表しているデジタルニュースリポート2024年版によると、意識的にニュースを避ける人の割合は世界で39%に上っており、前年から3ポイント増加していました。

日本においてもニュースを避ける人がかなりの数に上り、そこにも偽・誤情報の影響があることが見て取れます。

ファクトチェックへの接触の少なさ

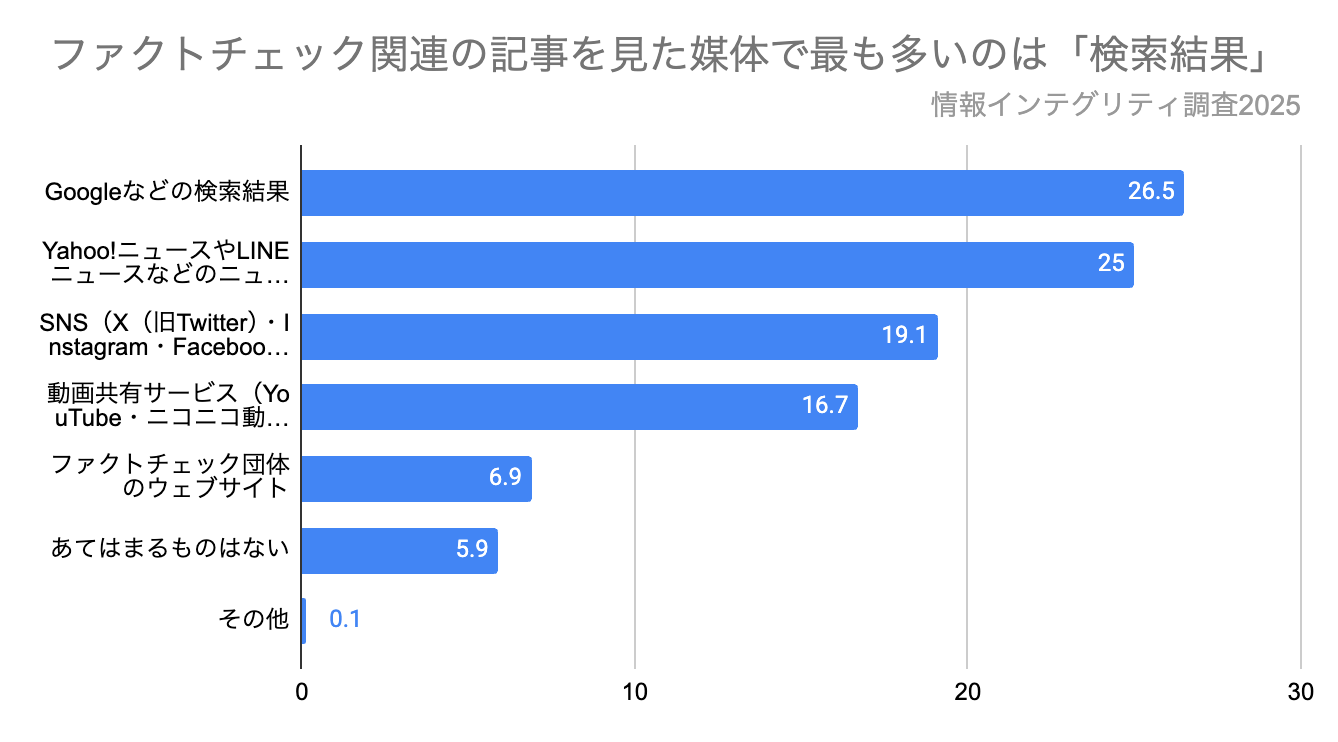

日本社会に大きな影響を与えている偽・誤情報に対して、対策となるファクトチェックはどれだけ広がっているか。

日本ファクトチェックセンター(JFC)は2024年に319本、2022年の設立以来600本を超えるファクトチェック記事と解説を配信してきたがまだまだ不十分です。

「ファクトチェックに関する記事を以下の媒体でご覧になったことはありますか」という質問に対し、「Googleなどの検索結果」が最も多く26.5%、続いてYahoo!ニュースやLINEニュースなどのニュースプラットフォームで25.0%、「ファクトチェック団体のウェブサイト」と答えたのは6.9%にとどまっています。

JFCは多プラットフォーム展開に取り組んでいるため、自前のサイトだけにはこだわっていません。しかし、そもそもJFC以外のメディアも含めたファクトチェックの絶対数が少ないために、接触頻度も少ないという課題があります。

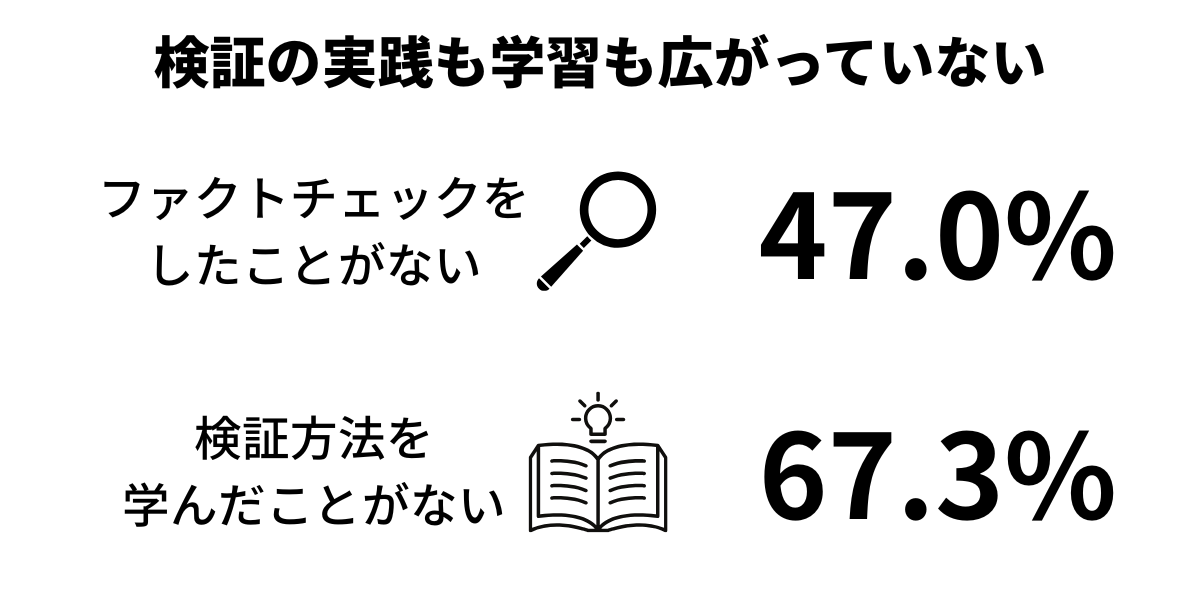

検証の実践も学習も広がっていない

ファクトチェックは専門組織やメディアに限らず、個々人も実践すべきものです。これだけ偽・誤情報が世の中に溢れかえっている中で、検証なしに情報に接するのは危険だからです。

しかし、検証の実践も学習も広がっていないことが調査からわかります。「ファクトチェックをしたことがない」は47%、「検証方法を学んだことがない」は67.3%に上りました。

JFCは2024年からYouTubeやサイトで無料で学べる「ファクトチェック講座」や「ファクトチェッカー認定試験」、「講師養成講座」を開いています。リアル開催やオンラインでのセミナーの参加者も2022年10月の設立から延べ6000人を超えていますが、まだまだ不十分です。

2025年3月末現在、講師養成講座を修了した認定トレーナーは64人で、その講義を受けた人は500人を超えました。少人数のJFCが自分たちで開くセミナー数には限りがあるため、今後も講師養成に力を入れていく計画です。

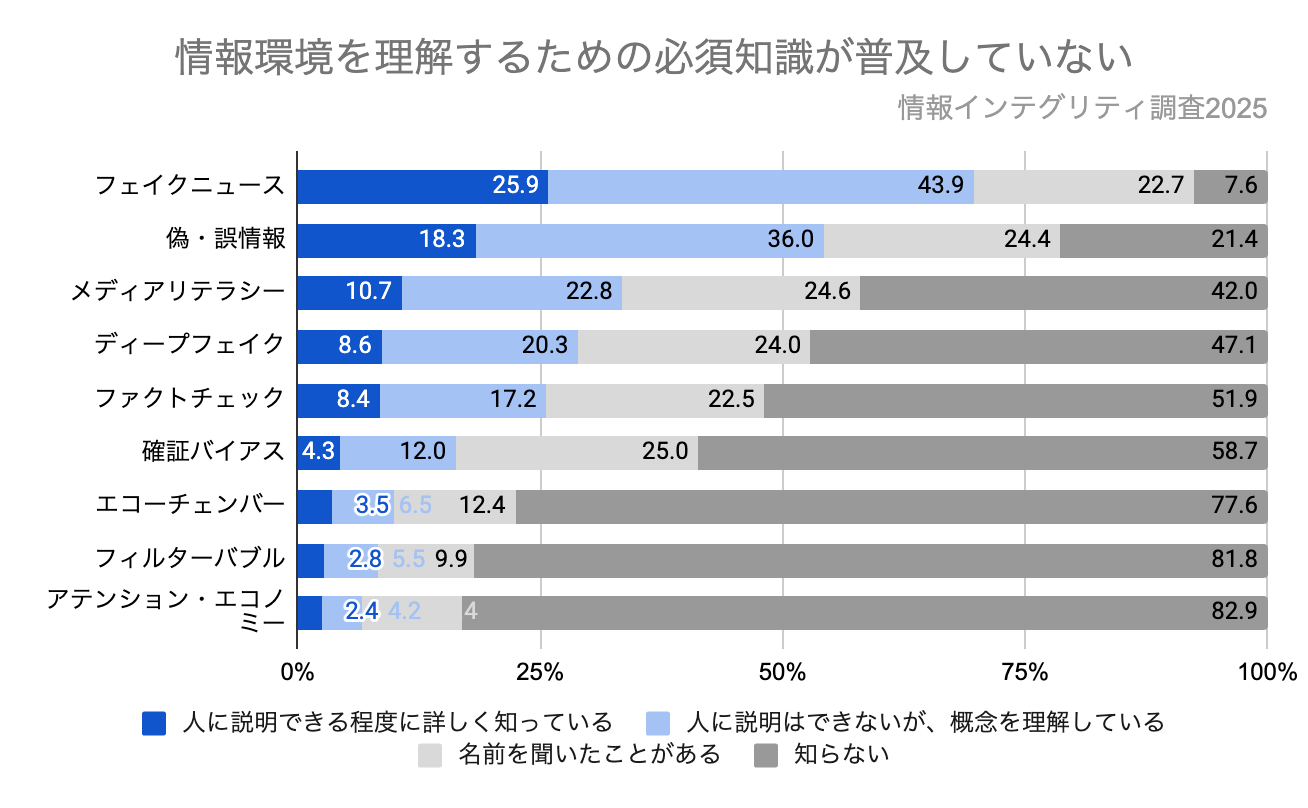

情報環境を理解するうえでの必須知識も普及せず

ファクトチェックは、ある情報が間違っているかどうか、その正確性を検証するための技術です。

現実の社会では人は大量の情報に接しているため、すべての情報を逐一検証する時間はありません。まずは、私達がどのようなメディアに囲まれ、それぞれがどのように機能しているかを知っておく必要があります。そのうえで、怪しい情報を見極めて検証するのが効率的です。

しかし、そういった現代の情報環境やメディアの特性を理解するために必須の知識がほとんど普及していないこともわかりました。

「フェイクニュース」という用語であれば、「人に説明できる程度に詳しく知っている」「人に説明はできないが、概念を理解している」の合計が69.8%あります。「偽・誤情報」で54.3%です。

これが「ファクトチェック」だと25.6%。人が自分に都合の良い情報を集めてしまう傾向を示す「確証バイアス」は16.3%、ソーシャルメディアで自分に考えが近い人ばかり集まる「エコーチェンバー」は10%、ソーシャルメディアのアルゴリズムで自分の好みの意見ばかりを目にする「フィルターバブル」は8.3%、人の注目を集めることが利益を生む「アテンション・エコノミー」は6.6%に留まります。

なぜ、人は間違った情報でも「正しい」と受け止めがちなのか。なぜ、ネットで偏った情報を受け取りがちになっていくのか。なぜ、偽・誤情報が氾濫するのか。これらの用語を知らずに理解することは不可能です。

ファクトチェックだけでなく、メディア情報リテラシーの普及が偽・誤情報対策として不可欠なのはそれが理由です。

認証や規制、期待される対策は

情報インテグリティ調査では、期待される対策についても聞きました。「インターネット上にある情報には、信頼性を確認できる認証などのしくみがあるとよい」という質問には、「そう思う」「ややそう思う」が合計65.1%に。

また、「オンライン上の差別表現や誹謗中傷に対し、法規制や自主規制など何らかの対応を強化すべきだと思いますか」という質問には、「そう思う」「ややそう思う」が合計73.1%に及びました。

また差別表現や中傷への規制について望ましい方策を聞いたところ、「国による法的規制」が52.3%で最も多く、「利用者のマナー・意識向上、教育などの啓蒙活動」46%、「デジタル・プラットフォーマーによる監視と対応」45.2%と続きました。

調和のとれた情報空間のために シンポのライブ配信はこちら

JFCは4月2日午後2時から、慶応大学グローバルリサーチインスティテュートと共催で「情報インテグリティシンポジウム」を開きます。

「情報インテグリティ」とは直訳すると「情報の誠実性」です。国連が2024年に発表した「情報の誠実性のための国連グローバル原則」では「表現の自由が十分に確保され、包摂的で安全で安心な開かれた情報環境の中で、差別や憎悪のない正確で信頼できる情報が誰でも手に入れられるエコシステム」と表現しています。

JFCは情報インテグリティのために、ファクトチェックだけでなく、実践的なメディア情報リテラシー教育、調査研究やツール開発への協力などにも取り組んでいます。シンポジウムでは業界横断的に多くの識者を招き、現状と対策を議論します。こちらのYouTubeアカウントでライブ配信しますので、ぜひ御覧ください。

資料

プレスリリース

日本ファクトチェックセンター/セーファーインターネット協会と電通総研の調査に関するプレスリリースはこちら。

簡易リポート

情報インテグリティ調査の簡易リポートはこちら。詳細版は5月に公開予定です。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。