JFCリテラシー講座5:ファクトチェックとリテラシーは両輪

日本ファクトチェックセンター(JFC)は2023年5月に国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)に加盟し、6月に韓国ソウルで開催された年に1度の会合「Global Fact」に参加しました。

世界中から500人を超えるファクトチェッカーや研究者らが集まり、3日間で60 を超えるセッションで最新の事例や課題について議論しました。そのうち4つは直接的にメディアリテラシーに関するもので、リテラシー教育の重要性に一部でも触れたセッションを入れるとかなりの数になります。

ファクトチェッカーはリテラシー教育の重要性に気づき、リテラシー教育者はファクトチェックの技術を取り入れていく。相互の乗り入れと協力が進んでいます。

JFCリテラシー講座の最終回はオンラインですぐに学ぶことができるサイトや、日本や海外の取り組みなどを紹介します(この記事では今後も新しい事例をアップデートしていく予定です)。

国内での取り組み

専門家による具体的な解説

Yahoo!ニュースでは、フェイクニュースや選挙に関する誤情報について学ぶ「フェイクニュースへの備え~デマや不確かな情報に惑わされないために~」を公開しています。JFCリテラシー講座の筆者2人(宮本聖二、古田大輔)も作成に携わりました。

「フェイクニュース」とは何か。どうやって拡散し、どのような影響があるのか。対策や専門家のコメントも紹介していいます。Yahoo!ニュースは学校現場への出張授業も開いており、ワークショップ形式での議論やグループ発表など参加型の形を取っています。

ゲームを使った学習

JFCリテラシー講座2に登場した山脇岳志さんが所長を務めるスマートニュース メディア研究所では、独自に開発したシミュレーションゲームを提供しています。ソーシャルメディアで拡散する虚偽情報への対応を学ぶプログラムです。

ウェブサイトからアンケートに答えると、実際に学校教育などで使われているスライドやワークシート、授業実践例をダウンロードできるため、リテラシー教育の実践者に役立つ内容となっています。

ショート動画で認知を広げる

YouTubeでは特に若い世代に人気のショート動画を活用し、偽情報/誤情報対策のシリーズ「ほんとかな?が、あなたを守る。」を公開しています。

人気YouTuberの協力で9本の動画を公開し、怪しい情報を拡散しないように呼びかけています。リテラシーに関する知識をより広い層に届ける試みで、コメント欄にはより詳細な対策について説明した「Grow with Google はじめてのメディアリテラシー」へのリンクもあります。

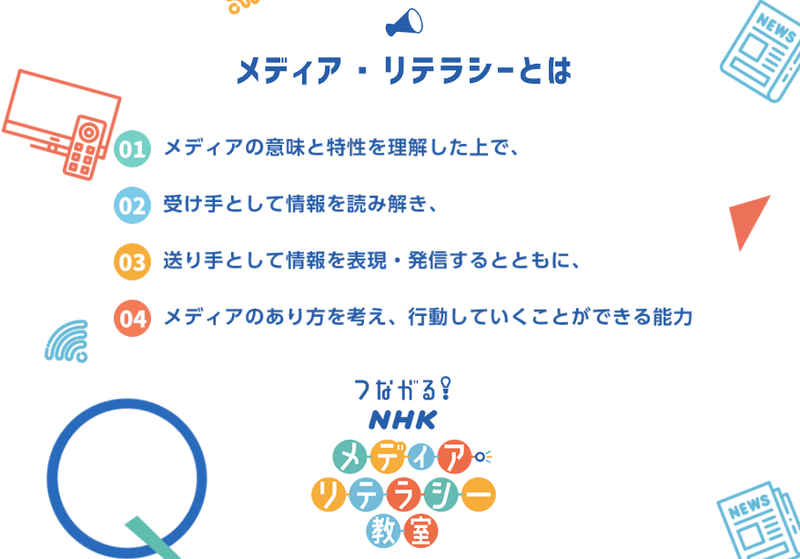

小学生向けのリテラシー教室

小学5・6年生を対象にした「つながる!NHKメディアリテラシー教室」を公開しています。日本の小学校をオンラインで結び、映像を視聴して、その映像が何を伝えようとしているのかを話し合います。また、どういう情報や意見なら発信しても良いのかなどを皆で議論します。

NHKでは「アッ!とメディア〜@media〜」というメディアリテラシーを学ぶ10分間の番組も、小学高学年〜中学生向けに公開しています。

海外での取り組み

ニュースリテラシーを基礎から学べる

アメリカでニュースリテラシー教育に取り組むNews Literacy ProjectはCheckologyというサイトを公開しています。「ニュースとはなにか」という基本から、現代の情報環境の理解に不可欠なアルゴリズムや自分自身のバイアスなど、幅広く解説しています。JFCリテラシー講座も、Checkologyを参考にして作っています。

動画やクイズなども交えてインタラクティブに学ぶことができるこのサイトは、世界中で活用されており、教育者・学習者の双方に役立つ内容となっています。

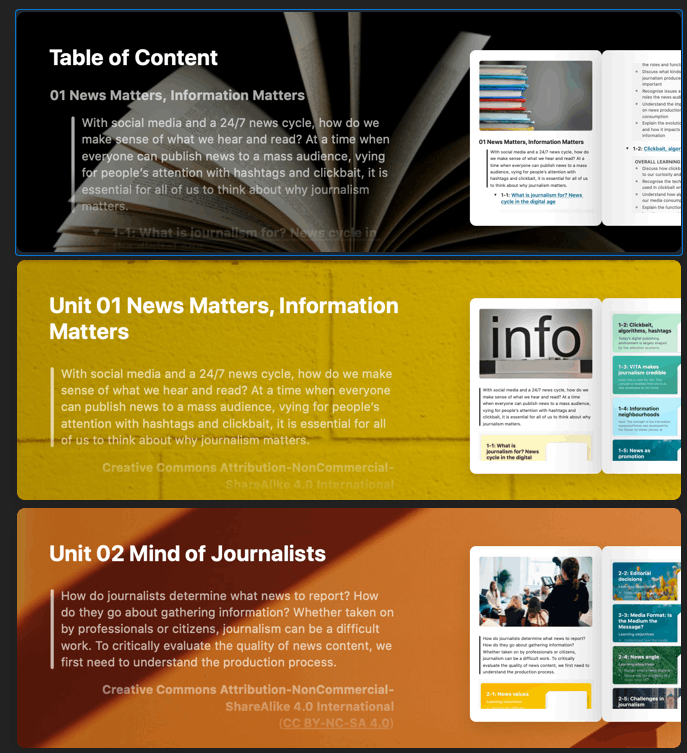

ファクトチェックとリテラシーの百科事典

アジアでメディア情報リテラシーの普及に取り組む研究者、教育者、ジャーナリストらのネットワークAsian Network of News & Information Educators(ANNIE)は、ファクトチェックやリテラシーに関する教材をANNIE EDUCATOR’S TOOLKITとして公開しています。

2023年7月12日現在、UNIT5まで配信されており、今後も内容は拡充される予定です。例えば、UNIT1は「ニュースも情報も大切」というタイトルで5つのセクションに分かれ、「釣り見出し、アルゴリズム、ハッシュタグ」など具体的に解説しています。学習目標や所要時間も記されており、教育者(Educator)が利用しやすい内容となっています。

日本ファクトチェックセンター(JFC)はANNIEの創設者で、これらの教材制作も担当している香港大ジャーナリズム・メディア研究センターの鍛治本正人副教授に話を聞きました。

鍛治本正人さんインタビュー

リテラシーの大きな枠組みの中にあるファクトチェック

Q:ファクトチェックとリテラシーはどういう関係にあるのでしょう?

鍛治本:僕の考えでは、ニュースリテラシーという大きなサークルの一部がファクトチェックという感じです。ただ、ファクトチェックがすべてリテラシーの枠に収まるわけでもない。ジャーナリズムの実践的な部分などがそうです。

日本ファクトチェックセンター(JFC)がそうであるように、ファクトチェッカーがリテラシーの重要性に気づいて、リテラシー教育を活動に取り入れる事例は多いです。私の場合は逆で、大学でジャーナリズム教育・ニュースリテラシー教育に取り組む中で、偽情報の氾濫に対応する形でファクトチェックをカリキュラムに取り入れました。

いわば、教育の中でのファクトチェックですが、学生自身も自分たちで発信したいという気持ちがあるし、メディア教育はメディアを使った発信の教育も含みます。そこで、Annie Labという学生によるファクトチェックのプロジェクトが生まれました。

ニュースリテラシーにも共通する「吟味思考」

Q: ニュースリテラシーやファクトチェックを通じて、何を教えているんでしょう。

鍛治本:多様なリテラシーの根底にクリティカルシンキングがあるとJFCの記事でも指摘していますが同感です(参照:JFCリテラシー講座2)。吟味する考え方を教えたいんです。

難しいのは効果の測定です。学生が本当に「考え方」を学べたのか。エッセイを書かせる方法は昔からありますが、文章がうまければ高得点になりがちです。そもそも学生は様々な授業を受けているわけで「この授業によって吟味思考が身についた」とは言いにくい。

リテラシー教育を受けた学生の方が選挙に積極的に関わったり、ボランティアに加わったりする率が高いという報告もあります。私の場合は、Annie Labでインターンをした学生たちが、卒業後にAPやAFP、ロイターなどの世界的な報道機関に入ったり、ファクトチェックの経験を活かした仕事や研究をしたりしているかで成果を感じています。

野球やサッカーに学生や子どもたちのリーグがあるように、ファクトチェックの世界も裾野が広がっていけば良いと思っています。

学生がファクトチェックを実践する課題と強み

Q: 学生たちにファクトチェックを実践してもらう上での課題は何でしょう。

鍛治本:たくさんあります。特に感じるのは、数ヶ月間のインターンや授業だけではなかなか身につかないものがあることです。技術的な面は比較的早く身につきます。検索での情報の見つけ方、ツールを使った画像検証など簡単なものは2日間ぐらいワークショップをすれば、半分はマスターします。

問題は、何をファクトチェックするか、できるかの見極めです。意見ではなく事実の部分を検証するとか、これは客観的なデータで検証できるかとか。そういう見極めは、2〜3回ファクトチェックしたぐらいでは身につきません。

Q: JFCで学生インターンにファクトチェックを教えていても同じ課題にぶつかります。この感覚は記者経験などをある程度積まないと難しいのでしょうか。

鍛治本:そうですね。Annie Labでも報道機関で長期間のインターンをしたり、フリーランサーとして週末にラジオニュース番組に関わったりと実地経験のある学生の方が断然飲み込みが早いです。

同時に大学で教えているからこその強みも感じることがあります。報道機関よりも大学の方が多様性がある。ジャーナリズムを学ぶ学生だけではなく、医学部や史学部、統計学を学んでいる学生もいます。そういう多様な学生が、多様な視点をファクトチェックにもたらしてくれます。

Q: 例えば、どんな事例がありますか。

鍛治本: 本当にいろいろな事例があります。学部の違いだけではありません。例えば、車椅子を使っている学生がいました。彼は車椅子を使っていない人とは違う視点を持っていました。自分自身が車椅子を使っていてどういう経験をした、というだけではなくて、普段から所属しているコミュニティが違うし、そこで触れている情報も違う。障害がある人達が何を話題にしているのか、障害がない人たちは気が付きにくい。

建築に詳しい学生が、我々にはどこにでもあるようにしか見えない公共住宅の建物写真を見ただけで、どこの国のどの辺りなのか言い当てたこともあります。画像検索では全く建物の特定が出来なかったのですが、この学生のおかげで的を絞ることが出来、そこから衛星写真を使って場所を特定しました。こういった学生達が議論に入ることで、多様な検証が可能になりますし、検証がむずかしい事例でも、お互いに学べることが多い。そういう環境が大学の魅力だと思います。ジャーナリスト的な価値に加えて、様々な学びがあります。。

長期的には公的カリキュラムの作成が必須

Q: ファクトチェックやニュースリテラシーのニーズは高まっています。教える人たちへのアドバイスはあるでしょうか。

鍛治本:時間をかける必要があります。2〜3週間で学べるというものではないです。小学校、中学校、高校と体系的に時間をかけて学ぶ仕組みが必要です。長期的な視点でいうと、公的な教育カリキュラムに組み込むべきだと思います。

世界各国でメディアリテラシー教育を子どもの頃から体系的にやっていこうという流れがあります。その中にファクトチェックも取り入れていくべきでしょう。そうすることで、ソーシャルメディアの使い方を含めた情報への接し方が変わっていくと思います。

短期的にはすぐに役立つ教えを

Q: カリキュラムへの導入は時間がかかります。日本の場合、「課外授業の1時間で学びたい」というような要望の方が多いのが現実です。短期的な施策としては何があるでしょう。

鍛治本: 我々にもそういう要望はよく来ます。その場合は、事例を並べてこういう怖い結果になるから気をつけようと教え、自分に何ができるかを学んでもらうしかないと思います。

ファクトチェックで言えば、情報の検索の仕方や画像検証の仕方などのテクニックを教え、周りの人にも注意喚起しようと伝える。災害対策の授業みたいなものです。震災対策について、消防当局の人が年に一度教えに来るみたいな。

限られた時間でできるリテラシー教育は、そういった形ですぐに役立ててもらえるものにした方が良いのではないでしょうか。

リテラシーが高い人しか受講しないという難題

Q: 児童や学生には学校で教えることができますが、社会人向けにリテラシー講座を開いても、受けに来るのは比較的リテラシーが高い人ばかりという問題もあります。

鍛治本: これは世界中で指摘されている課題で、いろんな取り組み事例がありますが、どのような結果を伴えば成功していると言えるのか、その判断は難しいです。。

私達が作った二つのオンライン学習コース(edX, Cousera )は、現在までに合わせて約4万人の受講者がいます。当初は、受講者にアンケートをとっていました。ほとんどが大学卒か院卒。職業は大学や学校の先生が多かったです。

問題意識がすごく高くて、自分たち自身もどう教えたらいいか学びたいという人が受講していました。この人たちはもともとリテラシーが高く、私達のコースで学ばなくとも、誤情報などの影響をそれほど受けるとは思えません。数万人の受講者があっても、必ずしも成功したとは言い切れない部分です。

Q: 自発的に受講しない人たちへの施策としては、どういうものがありますか?

鍛治本: 古くは2017年にネットが苦手な高齢者などを対象に、アメリカで各州の地元の図書館などで講座を開くキャラバンを実施していたグループがありました。ベトナムでは子供が祖父母に教える取り組みがあると聞きました。インドでは電気も通っていないような山奥や田舎までリテラシーを広げようというFactShalaというプロジェクトがあります。

台湾のフェイクニュース・クリーナー(假新聞清潔劑)、スペインのBuloBus(流言バス)は、どちらも教育者やファクトチェッカーが地方へ出向いてゆく活動です。インドネシアでは、主婦層が偽情報を拡散させる例が多いというデータがあったことから、主婦を対象にした講座を開くという事例もあります。

ただ、短期的には受講生の意識が変わったと成果報告されているんですが、中長期的に効果があるかの判断は難しいです。成果を継続して調査した研究も少なからずありますが、一時的な効果はあるが、長期的にはないという結果の論文も多く、こういった活動の参加者が、学びを継続して活用するとは限らないというのが定説化しつつある気がします。

自分のバイアスを意識するところから

Q: リテラシー教育の難しさを踏まえた上で、学ぶ側の人たちへのアドバイスはあるでしょうか。

鍛治本: まずは自分のバイアスを意識すると良いでしょう。なぜ、自分はそう考えるのか。自分を知り、自省する。JFCリテラシー講座2でも出てくる「自分に対する吟味」ですね。なぜ、自分はこれには興味があるのに、これにはないんだろうとか。これには共感するのに、これにはしないんだろうとか。

そこを飛ばして、ファクトチェックから始めてしまうと、自分の気に入らない意見に対する揚げ足取りになりがちです。

それと、目先の情報の真偽だけではなく、背景を意識した広い視点を持つことです。香港でファクトチェックを教えていると、中国出身の学生から「中国では偽情報の影響は少ない。政府がおかしな情報、間違った情報を消してくれるから」という反応が出てくることがあります。

でもそれは、政府が自分に都合の悪い情報も消せるということを意味するわけです。中国だけではなく、アメリカやヨーロッパでもプラットフォームを規制しようという動きがあります。私は規制自体には反対ではありませんが、議論の中で「これは表現の自由に深く関わる問題なんだ」ということを前提として話し合うべきですよね。リテラシーを身につけるということは、背後にあるより大きな問題は何かを理解し、それについて考える知識と能力を育てるということでもあると思います。

信頼感の醸成に地道な取り組みを

Q: ファクトチェッカーやリテラシー教育者に不信感を持っている人たちもいます。

鍛治本: そうですね。分断が広がっているアメリカでは、ファクトチェッカーは民主党寄りだとみなされて、共和党支持者に届きにくいという課題があります。

そこでポリティファクトが各地共和党支持者のコミュニティを訪ねて、対話集会をするというキャラバンを実施したことがあります(関連記事)。ジャーナリストと対話をする中で、どういう検証法を用いて記事を書いているかを説明し、知ってもらう機会を作った。

そういう地道な取り組みが信頼に結びつくのかどうかはわかりません。しかし、努力の積み重ねが今は必要なんだと思います。

まとめ

情報が氾濫する現代において、すべての情報をファクトチェックすることは不可能です。情報の受け手一人ひとりが信頼性が高い情報に基づいて考え、判断していくために、リテラシーの向上が必要です。

今回のリテラシー講座はその取組の一つで、日本ファクトチェックセンター(JFC)では今後、オンラインでインタラクティブに学べる教材なども制作・公開していく予定です。

また、リテラシーやファクトチェックについて教えたいと考えている教育者やトレーナーの方々向けの講座も準備していますので、ご興味のある方は下記のフォームからご連絡ください。

質問も受け付けております。よろしくお願いします!

JFC講座依頼フォーム

JFCはファクトチェックやリテラシー普及のための講座を開いています。受講をご希望される方は、こちらのフォームからご連絡ください。

講座目次

第1回 「情報氾濫の時代に検証より重要な能力」

第2回 「クリティカルシンキングで自分自身も吟味する」

第3回 「情報の発信者にも受信者にもバイアスはある」

第4回 「健全な吟味に活用するためのリテラシー教育」

著者略歴

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。