SNSはフェイクとヘイトの巣になるか Metaの方針転換とXが示すファクトチェックとコンテンツ規制の未来【解説】

FacebookやInstagramなどを運営するMetaが「ファクトチェックを廃止する」と話題になっています。公式の発表では「第三者とのファクトチェックプログラムを廃止する」。実際には何がどう変わるのか。より影響の範囲が大きい「コンテンツ調整」の問題とともに解説します。

Metaの偽・誤情報対策は自社によるものと第三者によるものがあった

今回の動きを理解するためには、そもそもMetaがこれまでどのように偽情報やヘイトスピーチなどに対応してきたかを知る必要がある。外部のファクトチェック団体と協力する「第三者ファクトチェックプログラム」とMeta自身による「コンテンツ調整」の2つだ。

Metaの「コンテンツ調整」とその課題

Facebookを利用していて「投稿が削除された」という経験がある人もいるだろう。これを「ファクトチェック」と誤解している人がいるが違う。これはMetaが自社のテクノロジーで実施しているもので「Content Moderation(コンテンツ調整)」と呼ばれる。

コンテンツ調整とは、あるコンテンツを削除したり、拡散量を減らしたり、逆に優先したりすることだ。コンテンツ規制とも言える。Metaは「犯罪の助長」「詐欺行為」「暴力と扇動」などコミュニティ規定に違反すると判断された投稿の削除や、他の人に届きづらくするなどの対策を取っている。

ところが、AIを活用して大量の投稿を削除するこのシステムは、規定に違反していない投稿も誤って削除することが多いと批判されてきた。例えば、筆者(古田)自身、1月11日に出演したTBSラジオの番組をシェアしたところ「スパム」と判定された。

ザッカーバーグCEOもミスが多いことは認めており、「複雑なシステムはミスを犯す。たった1%のミスでも数百万の人々に影響する」と述べた。それが今回の方針転換の理由の1つだと説明している。

自画自賛してきた第三者ファクトチェックプログラムを「政治的に偏りすぎ」と批判

もう一つが、今回の発表で廃止を表明した「第三者ファクトチェックプログラム」だ。

国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証を受けた各国のファクトチェック団体とパートナーシップを結び、Metaのプラットフォーム上の投稿を検証してもらう取り組み。2016年に始まり、現在は日本を含め、90超のパートナーと130カ国以上で実施している。

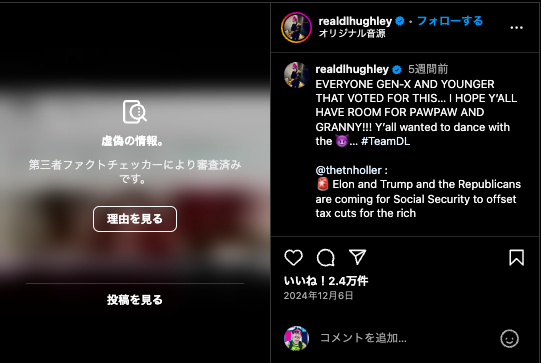

このプログラムでは、FacebookやInstagramなどへの投稿をパートナーのファクトチェック団体が検証する。誤っていたり、ミスリードだったりする場合、投稿にラベルが付けられる。ただし、「投稿を見る」をクリックすると元の投稿を見ることができ、削除はされない。

この取り組みへも「情報の検閲だ」という批判はあった。しかし、IFCNは「検閲は情報を削除するが、ファクトチェックは情報を追加する」と反論している。実際にMetaの取り組みにおいて、ファクトチェック団体には情報を削除する権限はなかった。投稿対象が誤っているどうかの情報を付加する機能だ。

Metaが1月7日に方針転換を公表して以降、様々な記事や論評が出ているが、まずはこの2つの機能の違いを理解する必要がある。そのうえで、Metaの新たな方針の内容と課題を見ていく。

Metaがとりくむ6つの新方針と懸念

ザッカーバーグCEOは1月7日に公開した動画でMetaの方針転換について語った。その内容はこれまでのMetaの取り組みを自ら否定するものだった。

ザッカーバーグCEOは冒頭で「政府や伝統メディアは、ますます検閲を強化している」と述べ、自社としても違法なコンテンツに対応するために様々な「複雑なシステム」を作って対応してきたと説明した。

そのうえで「複雑なシステムの問題はミスを犯し、それが例え1%でも、数百万人に影響することだ」と自分たちのシステムの課題を指摘。「私たちは原点に立ち返り、ミスを減らし、ポリシーを簡素化し、私たちのプラットフォームで自由な表現を取り戻すことに集中するつもりだ」と語り、6つの施策を説明した。

以下、6つの施策の具体的な内容と問題点を解説する。

1.ファクトチェック団体とのパートナシップを止める

第一に掲げたのが「第三者ファクトチェックプログラム」の米国での廃止だ。日本を含む他国での方針は明らかにしていない。

中止する理由としてザッカーバーグ氏は「ファクトチェック団体は政治的に偏りすぎており、信頼を生むよりもむしろ損ねてきた」と述べた。

これに対し、IFCNは公開書簡で反論している。IFCNの認証を得るためには「政党や候補者との関係を持たないこと」「政策提言をしないこと」など厳格な非党派性を求められるからだ。

Metaもこのプログラムがプラットフォームの信頼性を高めていると常に称賛しており、ザッカーバーグCEO自身も2021年のアメリカ議会での証言でこのプログラムを「前例のない」「業界をリードする」取り組みだと高く評価していた。

今回、これまで自ら称賛してきたプログラムを「政治的に偏っている」と突然こき下ろした形だが、どのように偏っているかMetaは根拠を示していない。IFCNのディレクターだったAlexios Mantzarlis氏は「マーク・ザッカーバーグのファクトチェックに関する声明をファクトチェックする」という記事で、データに基づいてこの点に反論している。

Metaのプログラムのパートナーの1つでアメリカの主要なファクトチェック団体であるPolitifactがこのプログラムで実施した検証を分析したところ、政治的にセンシティブな投稿に関する検証は20.6%しかなく、政治的なスパム(迷惑投稿)21.6%、文化的な論争12.7%で、半分近くの45.1%は政治と関係ない投稿だった。

そもそも、第三者ファクトチェックプログラムは、Metaの意向で政治家の発言は検証対象から外している。ザッカーバーグCEOは「政治的に偏り過ぎている」と批判したが、その言葉を支えるデータが存在しない。Metaは8年分の詳細なデータを内部で持っているはずだが、提供を求めるファクトチェック団体や学者の声に応じていない。

2.コンテンツポリシーを単純化し、移民やジェンダーなど主流の言説とはかけ離れたトピックに関する規制を撤廃する

Metaは「犯罪の助長」「詐欺行為」「暴力と扇動」などコミュニティ規定に違反すると判断された投稿を削除するなどの対策を取ってきた。この記事の冒頭でも説明した「コンテンツ調整」だ。実際にはファクトチェックプログラムよりも遥かに多くの投稿が、こちらの施策で影響を受けている。

今回の規制緩和によって、例えば「悪意のある行為(Hateful conduct)」は大幅に書き換えられた。

許容される言論の中には「トイレ、特定の学校、特定の軍隊、法執行機関、教職、健康団体や支援団体へのアクセスなど、性別やジェンダーによって制限されがちな空間へのアクセスについて議論するときに、性別やジェンダーを排他する言葉を使うこと」「トランスジェンダーの権利、移民、同性愛について議論するときなど、政治的または宗教的な話題について議論する文脈で、排除を呼びかけたり、侮辱的な言葉を使ったりすること」が加えられた。

また、これまでは禁止されている投稿の例に上げられていた「◯◯は存在しない/存在すべきではない」などの表現や「同性愛嫌悪、イスラム嫌悪、人種差別などに基づく不寛容を自認すること」が禁止事例から消されている。

ザッカーバーグCEOは規制緩和の方針について「より包括的であろうとする動きとして始まったものが、意見を封じ、異なる考えを持つ人々を締め出すために使われるようになり、行き過ぎている」と説明した。

3.検閲におけるミスを減らすためにフィルターの適用対象を違法で重大性の高い違反に限定する

Metaは独自のテクノロジーで違反コンテンツを検出し、削除してきた。Metaの2023年の投稿では、FacebookとInstagramで1日あたり数百万件の違反投稿・違反アカウントを削除しており、その大半はテクノロジーで自動的に処理されていると説明している。

今後は違反コンテンツを検出するフィルターの適用対象を狹くし、違法なものや重大性の高い違反に集中すると共に、重大性の低い違反については、問題の報告に頼るという。

ザッカーバーグCEOは、この変更によってミスを減らせる一方で、問題のあるコンテンツの削除も減ると認め、「トレードオフだ」と述べている。

4.政治的なコンテンツのリーチ減少をやめて元に戻す

FacebookやInstagramはここ数年、政治に関わる投稿をしてもリーチ(投稿を見るユーザー数)が伸びない傾向が強まっていた。

ザッカーバーグCEOは「政治的な話題はストレスになるので減らしてほしいという要望があり、これらのコンテンツの推奨をやめていた」とその理由を述べた上で「このようなコンテンツをまた見たいというフィードバックをもらい始めている。有効的でポジティブなコミュニティを維持するように務めながら、元に戻していく」とリーチを再び増やしていくと表明した。

今回の方針展開を説明したMetaのページによると、ユーザー個々人の好みに最適化する「パーソナライズ」の技術を活用すると説明している。つまり、これまでは露出を制限していた政治的なコンテンツでも、それを望む人にはより見えやすくするということだ。

逆に言えば、その人が望まない種類の政治的なコンテンツは見えにくいままで、フィルターバブルやエコーチェンバーを助長して分断が深まる恐れもある。

5.コンテンツ調整チームをカリフォルニアからテキサスに移す

ザッカーバーグCEOはコンテンツ調整に関わるチームをカリフォルニアからテキサスに移すと表明した。カリフォルニア州はリベラル、テキサス州は保守的な傾向で知られている。

「表現の自由を促進するために、私たちのチームにバイアス(偏見)があるという懸念が少ない場所で作業することが信頼を築くのに役立つ」とこの決定の理由を説明した。

6.各国政府からの検閲圧力に抵抗するためにトランプ大統領と協力する

ザッカーバーグCEOは最後にトランプ次期大統領との協力を打ち出した。

各国政府が「アメリカ企業を狙い撃ちして検閲を強化しようとしている」と延べ、「この世界的な傾向を押し留める唯一の方法は米国政府の支援だ」と結論付けた。一方で、バイデン政権に関しては「米国政府でさえ検閲を推し進めた過去4年間は、非常に困難だった」と批判した。

Metaの今回の方針転換をめぐっては、トランプ次期大統領の意向を受けたものではないかという報道が相次いだ。実際にトランプ氏はザッカーバーグCEOの発表後に開いた記者会見でMetaの方針転換はトランプ氏の脅しに対応したものではないかと問われ、「可能性が高い」と答えている。

また、Metaはトランプ支持者として知られるDana White氏をFacebookの取締役に起用することも発表した。トランプ政権に近づく傾向は明確だ。

新方針で何が変わるのか 予想される混乱

時計の針を10年戻す

ファクトチェックやコンテンツの規制が強化されるようになったきっかけは、2016年のアメリカ大統領選やイギリスでのEU離脱の国民投票だった。大量の偽・誤情報がソーシャルメディア上で拡散したことが批判され、各プラットフォームも対策に動いた。

今回のMetaの方針転換は過去10年の取り組みを大きく変えることになる。削除される投稿は減り、ファクトチェック団体によるラベルづけは、少なくとも米国では廃止される。

「言論の自由が増える」と評価する人もいるが、ザッカーバーグCEOも認めるように「トレードオフ」だ。偽情報や誤情報、ヘイトスピーチは増える。

代替策としてのコミュニティノートの効果と限界

Metaは新たな対策として、Xと同じように「コミュニティノート」機能を導入する。Xの説明を引用すると「多くのユーザーが協力して、役に立つ背景情報をポストに追加し、他のユーザーへ十分な情報を提供するためのプログラム」だ。付加情報が役に立つことも多い。

一方で、すでに課題も指摘されている。1つ目は「コミュニティノートの多くは表示されていない」。コミュニティノートは書かれたのちに、他のユーザーが表示の可否を投票する。そのため、実際には表示されていないノートが多い。

また、ノートの品質はバラバラで執筆者が明らかにされていないために、どのノートの信頼性が高いかが客観的に評価しにくい。根本的な問題として、「背景情報を追加する」機能なのにファクトチェック機能と同等のものと誤解され、ノートが付いたものは誤っている投稿と思われがちだ。ノートを書く人たちの党派性を指摘する研究もある。

先行事例のXはどうなったか

Twitterはイーロン・マスク氏に買収されてXとなり、コンテンツ調整チームの大半が解雇されて、コンテンツ規制が大幅に緩和された。コミュニティノートは本格的に導入されたが、結果としてどうなっているか。

NewsGuardの調査によると、マスク氏の買収後、信頼性の低いコンテンツを拡散する著名なアカウントのエンゲージメントが57.04%増加。Science Feedbackも同様の調査結果を発表した。また、Center for Countering Digital Hateの調査によると、X上で侮辱的な言葉の使用が急増したという。

Metaで言えば、コンテンツ調整の緩和によって、同じような傾向が出てくることは間違いない。第三者ファクトチェックプログラムの代わりにコミュニティノートを導入したとしても、Xの先行事例がそれを示している。

偽・誤情報とヘイトスピーチに誰がどう対応するのか

日本ファクトチェックセンターはMetaから経済的な支援を受けているが、第三者ファクトチェックプログラムには参加していない。プログラムに参加している団体の中には、このプログラムが大きな収入源になっていたところもあり、活動の縮小や停止に追い込まれる団体も出てくる可能性がある。

究極的な問題は、日常生活や選挙の結果にも大きな影響を及ぼすソーシャルメディア上で大量に拡散する誤った情報や憎悪を掻き立てるような情報に、誰がどのように対応するかだ。2016年の米大統領選、ミャンマーでの虐殺、新型コロナワクチンをめぐる陰謀論の拡散、ウクライナやパレスチナなど、野放しにすることはできない現状を私達は見てきた。

ザッカーバーグCEOは「欧州では法律が増え続け、検閲が制度化され、革新的なものを作ることが難しくなっている」と批判したが、偽・誤情報やヘイトスピーチ対策に関して言えば、この10年間の混乱に対応するためのものだった。

「言論の自由」は民主主義社会にとって非常に重要で、IFCNを中心とするファクトチェッカーたちも常々、その点を強調してきた。同時に「言論の自由」を隠れ蓑に、自分たちに都合の良い陰謀論や、詐欺や、ヘイトスピーチを無秩序に拡散することを許せば、民主主義社会自体の維持が困難になる。

コンテンツ調整が行き過ぎれば、言論の自由を妨げるのは事実だ。だからこそ、どのようなコンテンツ調整やファクトチェックが望ましいかの議論が世界中で10年間続けられてきた。Xと同様に、Metaでもその議論を無視するかのような方針転換だった。

(トップ画像はAIで生成しました)

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。