「ファクトチェック後進国」日本に変化の兆し 兵庫県知事選きっかけに全国の新聞社が始めた試み【解説】

「日本はファクトチェックの取り組みが遅れている」と何年も言われてきたし、私自身も記事やセミナーで、そう言い続けてきました。しかし、その状況が変わろうとしています。きっかけは2024年の兵庫県知事選。新聞社やテレビ局などの伝統メディアによる検証記事が出てくるようになりました。具体例を挙げながら解説します。

神戸新聞が始めた兵庫県政をめぐる「ファクトチェック」

神戸新聞は2025年4月3日に「斎藤知事が1兆円の道路ルート変更し費用圧縮」は誤り SNS拡散情報、兵庫県『事実無根の陰謀論』」という記事を公開しました。斎藤元彦知事をめぐる「陰謀論」を検証し、事実無根だと判定する「ファクトチェック」形式の記事でした。

拡散した陰謀論とは「整備に1兆円かかる播磨臨海地域道路のルートを変更して5000億円に圧縮した斎藤知事に対して、既得権益を持つ議員たちが『斎藤おろし』を画策した」というものです。

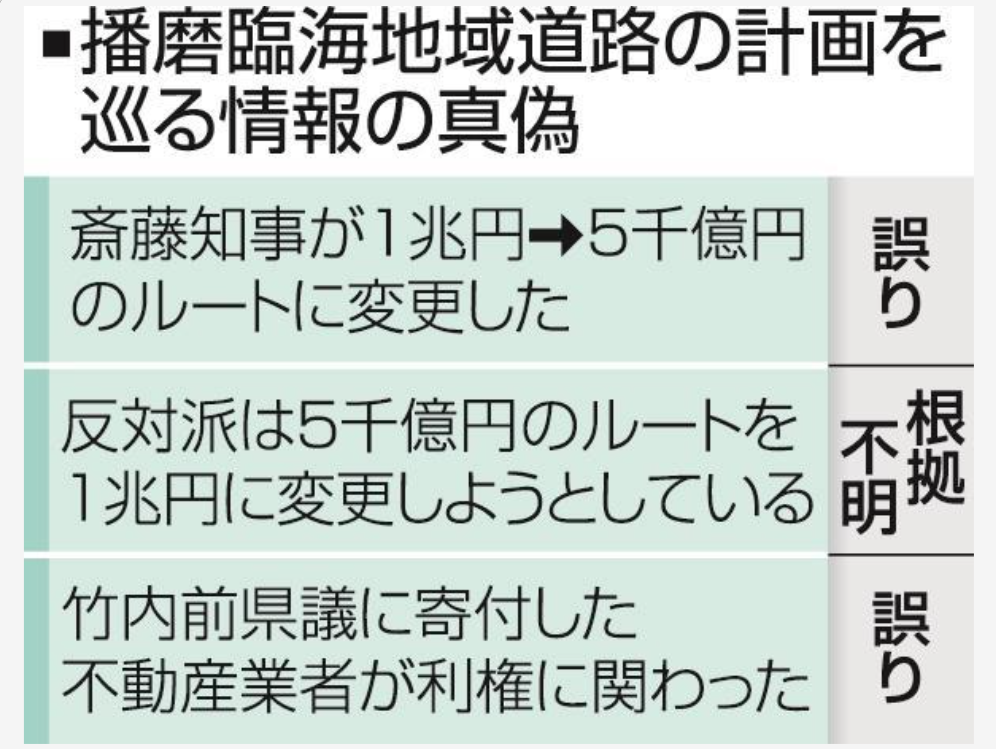

神戸新聞は道路整備の経緯を説明し、県道路企画課への取材から、この「陰謀論」を3点に分けて判定しています。以下の通りです。

・斎藤知事が1兆円から5000億円になるようにルート変更した=誤り

・反対派は5000億円のルートを1兆円に変更しようとしている=根拠不明

・亡くなった竹内英明前県議に寄付した不動産業者が利権に関わった=誤り

神戸新聞は4月19日にも「兵庫県の第三者委巡る言説『委員が利害関係者』『違法認定は不当』→専門家『どちらも問題なし』」という記事を出して、ネットで拡散する言説を「誤り」と判定しています。

神戸新聞が始めた「ファクトチェック」の狙いについて、2つの検証記事を取りまとめた同社報道部の安藤文暁デスクに話を聞きました。

「現実社会への影響が無視できない」「兵庫県知事選と同じ轍は踏めない」

Q 神戸新聞がこのような「ファクトチェック形式」の記事を出し始めた狙いはなんですか。

兵庫県知事選の反省です。選挙のときにも拡散するデマを打ち消した方がいいんじゃないかと編集局内で議論していましたが、当時は「公平性を考えると特定の候補者が有利になったり、不利になったりするような記事は出すべきではない」という意見が強く、出せませんでした。

しかし、外部の有識者と編集局幹部で議論する「『読者と報道』委員会」で間違った情報が選挙に影響を与えているのであれば「ファクトチェックすることが不偏不党、公正中立ではないのか」という意見もいただきました。その後の連載や特集で取材する中でも同様の意見が多く、1月の阪神・淡路大震災の特集記事を終えて、改めてファクトチェック形式の記事を出していこうと意見をまとめました。

Q ファクトチェックをすることへの慎重論は、どういうものですか。

選挙中は公平性の問題を指摘する声が大きく、選挙後も「ネットの話を取材するのは新聞記者の仕事ではない」という意見が根強くありました。足を使って現場に行って人に直接話を聞く、という伝統的な仕事観に対し、「ネットの話を紙面で打ち消すのが我々の仕事なのか」と。

それでも、誤った情報で死者まで出ている。現実世界での影響が無視できない状況になっているということで始めることになりました。

Q 反響はどうですか。

反響は大きいです。真偽が不確かなままに拡散する情報をきちんと検証したことを評価してくれる声もあります。同時に、「遅すぎる」「なんで選挙のときにできなかったんだ」という批判は当然あります。私達もその批判は受け止めないといけない。

Q 新しい試みへの社内での受け止めはどうですか。

社内の反響はとても良いです。社としてもきちんとやっていこうという空気になってきた。

現場ではやりたいという声がずっとありました。ようやく始めることができた。初回からどういう見出しをつけるべきかかなり議論をしました。現状のやり方がまだ正解だとは言えません。よりよい手法を議論しています。

Q 疑わしい情報を検証して真偽を判定するファクトチェック形式の取り組みですが、「ファクトチェック」という言葉は使っていませんね。

それについても議論しました。ファクトチェック形式の記事を始めましたよ、ということでは使いたい面もありますが、国際ルール的に言えば匿名情報は原則的に使わないなどの制約があります。それによってやれることが限られるという面もあるので、いまは使っていません。

また、専従のチームがあるわけではなくて、有志的に兼務でやっているので、現状の実験段階から軌道に乗ってきたら、専従チームをつくることを含めて、改めて検討することになります。

Q 今後はどのようなテーマに取り組んでいきますか。

やはり、選挙です。兵庫県は今年、国政選挙だけでなく地方選が多い。4月だけで13の首長選と議員選がありました。そこでもやりたいという声はありましたが、市長選はわずか1週間の短期決戦で、怪しげなビラがばらまかれているのはわかっても取材して判定するまでには至りませんでした。

そもそも、県内の各市町レベルだと担当の記者の数が少ない。今後の課題です。

Q 兵庫県で一番大きな新聞でも厳しいとなると、地方取材網が縮小傾向にある全国メディアは、さらに厳しいですね。

そうですね。2024年の兵庫県知事選と同じ轍は踏めないですし、こういうテーマではメディア間の連携も必要だと思っています。

河北新報の「ファクトチェック」は判定ではなく解説

「ファクトチェック」を始めた新聞社は、神戸新聞だけではありません。地方紙では河北新報が2025年2月から、ネット上の情報の真偽を確かめる「かほQチェック」というコーナーを始めています。

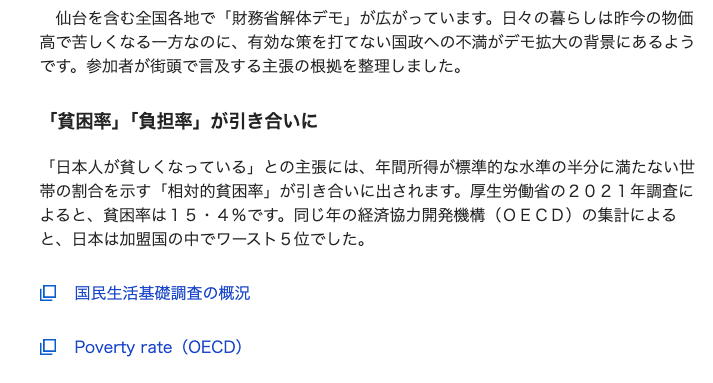

4月10日までに5本の記事を出しており、「ムスリムの土葬」「大船渡の山林火災」「選択的夫婦別姓」「財務省解体デモ」など、様々なテーマを取り上げています。

「かほQチェック」は、JFCのファクトチェック記事のように「誤り」「不正確」などの判定をするわけではありません。取材をもとに事実は何かを解説するスタイルです。

担当するせんだい情報部の片桐大介次長に話を聞きました。

Q 「かほQチェック」を始めたきっかけは何ですか?

兵庫県知事選です。ネットでは虚偽や曖昧な情報が大量に飛び交っています。報道機関として何ができるかを考えたときに、誤った情報が広まらないためには積極的な報道が必要だと考えました。

Q JFCがやるようなファクトチェックとは異なる面もありますね。

「誤り」「正確」などの判定が難しい情報ってありますよね。「かほQチェック」では判定はせず、真偽不明な情報について「実際のところはどうなのか?」という視点で記者が調査し、読者に根拠を提示する形を取ります。この手法の方が様々な事例に対応ができると思っています。

伝統的な新聞のQ&A形式の記事とファクトチェックを足して2で割ったようなイメージです。

Q 始めるきっかけとして兵庫県知事選挙を挙げましたが、これまで社内でファクトチェックのような報道を始めようという動きはなかったのでしょうか?

正直、これまで社内で積極的にファクトチェックを導入しようという動きはほとんどありませんでした。私たちは事実に基づいてニュースを伝えており、それ自体がファクトチェックといえるのではないか、という考えがありました。

しかし、今回の兵庫県知事選挙のように、誤情報があまりにも多く流通している現状を目の当たりにし、従来の報道の仕方だけでは手遅れになるのではないかという問題意識が生まれました。

Q 始めてみて、手応えはどうでしょう。

実際にやってみて、意外と難しくないと思いました。普段の取材活動の延長線だと感じたからです。

問題設定を自分でするのではなく、ネットで拡散している情報を対象にするという点は違いますが、どう記事を書くか、何を根拠にするかというのは普段の取材でやっていることです。

同時に、ファクトチェックの基本的なルールである「根拠にきちんとリンクを貼って、読者に確認してもらう」という手法は、私達にとって新しい取り組みです。まだ試行錯誤をしているところですが、丁寧に根拠を示すことで信頼感にもつながると期待しています。

(下が「かほQチェック」の記事。根拠となる資料に積極的にリンクを貼っている)

Q 反響はどうですか?

他の記事と比較して、アクセス数も増えているので、注目を集める手法の一つになっていると思います。ただ、大きな反響とまではいっていません。今後、かほQチェックの記事が増えてくる中で、こういう取り組みをしているということ自体を発信していきたいです。

Q 兵庫県知事選がきっかけだったということは、今後は選挙も対象にしていきますか?

選挙対策は 一番重要で、積極的にやる予定です。今年、宮城の場合は仙台市長選、宮城県知事選もあります。参議院選挙だけじゃなく地方選もある。あまりにもひどいものや嘘の公約みたいなものとか出てくる可能性が十分あると思ってます。

そういうときにどうすればいいんだと右往左往するのではなく、おかしいと思ったら、すぐこの「かほQチェック」という枠組みを使って、報じていくことが必要だと思っています。

狭義のファクトチェックと広義のファクトチェック

アメリカに本拠を置く「国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)」はファクトチェックの基本的な原則を公開し、その原則を守っている181団体を認証しています(2025年4月28日現在)。日本ファクトチェックセンター(JFC)もその一つです。

IFCNの基本的な原則とは、例えば、「出典がオンラインで参照可能であればリンクを貼る」「可能な限り1次情報を示す」「匿名情報ではなく実名情報を使用する」「検証の方法論について公開している」などがあります。

JFCはこれらのルールに従ってウェブサイト上で方法論や判定基準などを事前に説明しています。組織の透明性を高めるために、組織構造や会計も公開しています(JFC「JFCとは」)。

(下がJFCサイト。「ファクトチェック」「JFCとは」などで情報を開示)

新聞社の普段の報道には「関係者によると」「政府高官によると」などと匿名の情報源が使われることがしばしばあります。また、関連する資料へのリンクがなく、報道手法の説明も記されていないことがほとんどです。

神戸新聞や河北新報の「ファクトチェック」式の記事も、IFCNのルールからは外れている点があります。しかし、真偽が不確かな情報を検証するという意味では、広義の「ファクトチェック」と言えると思います。偽・誤情報のさらなる拡散を防ぐという点では、非常に有効です。

IFCNなどの国際ルールに従った検証を「狭義のファクトチェック」だとしたら、神戸新聞や河北新報の検証記事は「広義のファクトチェック」とも言えるでしょう。

広がる新聞社のファクトチェック

筆者(古田)は、神戸新聞社と河北新報がファクトチェック記事を出す前に、JFCの活動やファクトチェックの手法について教えてほしいと、それぞれの社内勉強会に招かれました。

その際に、自身の新聞社勤務の経験から、IFCNなどの国際ルールに則った検証記事を出すのは、紙面の大きさの制約(ファクトチェック記事は根拠を丁寧に書くと数千字が必要となる)や、サイト構造の制約(資料リンクを貼りにくい)などが存在するため、容易ではないことを伝えました。デジタル版だけで出せば良さそうですが、そこには組織的な制約も存在します。

これらの制約を1つずつ乗り越えるのには時間がかかりますが、偽情報の拡散は待ってはくれません。各社が自分たちのできることから、自分たちの強みを活かして「広義のファクトチェック」に取り組めばよいのではないかと話しました。

他にも個別に勉強会を開いた社はありますし、そうではない社からも「ファクトチェック的な記事」は次々と出てきています。2024年よりも前から始めていた社も一部にありますが、多くの担当者が口にするのは「兵庫県知事選でネットで拡散する情報の影響力を思い知らされた」という言葉です。

2025年も全国で多くの選挙があります。特に夏の東京都議選と参院選に注目が集まっています。都議選は9日間、参院選は17日間の短期決戦ですが、選挙にまつわる偽・誤情報は告示日前から拡散をします。圧倒的な規模の取材ネットワークを持つ新聞社がファクトチェックを始めれば、その効果は絶大です。

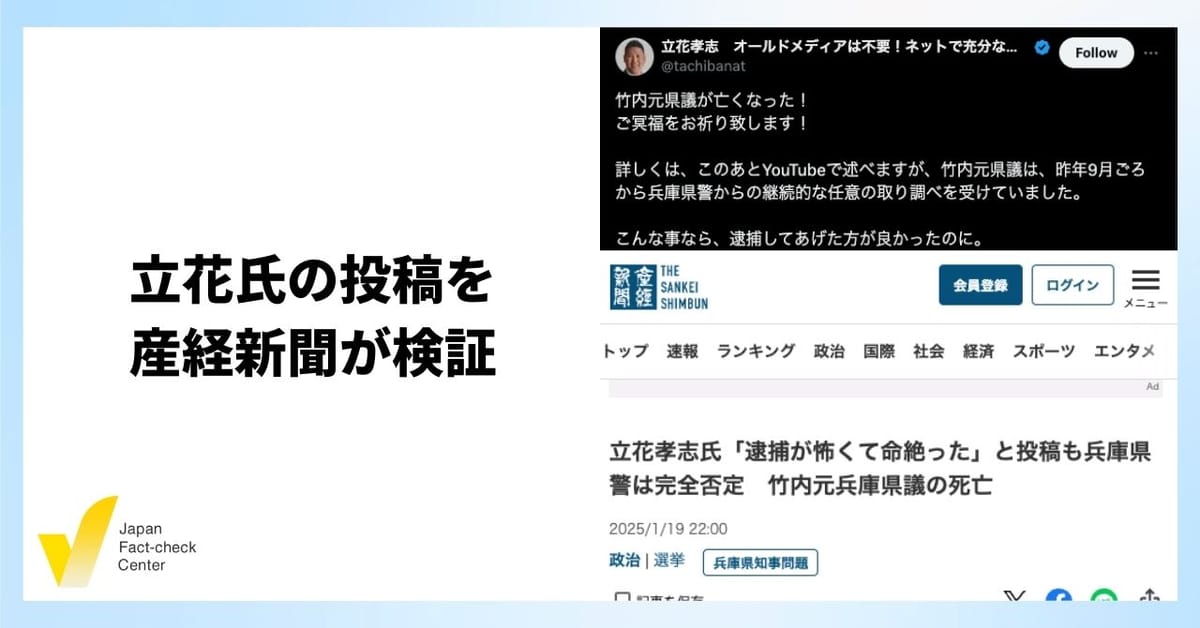

実際に兵庫県の元県議の急死に関して「昨年から県警の取り調べを受けていた」「逮捕が怖くて自ら命を絶った」などの情報が拡散した際は、産経新聞などの検証記事が大きな影響力を持ちました(JFC「立花氏が『県警が否定』報道直後に投稿削除 新聞による『ファクトチェック』の効果と公的機関の発信の重要性」)。

JFCが県警に取材を申し込んでも、公式見解以上の回答を得ることは難しいことも、ままあります。普段から取材先との信頼関係を築き、踏み込んだ回答を得ることができる大手の報道機関だからこそ書ける検証記事も、今後は増えてくるでしょう。

選挙におけるファクトチェックの2つの壁

ただし、選挙のファクトチェックには大きな壁が2つあります。1つ目は期間が短いこと。都議選は9日間、参院選も17日間しかありません。2つ目にどう検証するかだけでなく、何を検証するかが問われることです。

偽・誤情報はすべての個人や組織が同じ量を流すわけではなく、偽・誤情報を拡散させがちな個人や組織が存在します。しかし、特定の陣営や候補者ばかりを検証すれば、有権者からは不公正なファクトチェックに見えるでしょう。

JFCでは普段から多様な検証に取り組み、検証対象を選ぶ基準についても繰り返し解説する記事を出しています。このような不断の努力も不可欠です(JFC「日本ファクトチェックセンターは『反日左翼』?それとも『自民党の犬』? 政府や自民党を標的にした偽・誤情報が増えているという背景」)。

国内のファクトチェック事例

ファクトチェックの普及に取り組む認定NPO法人「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」は、国内のファクトチェック事例を収集して「ファクトチェック・ナビ」というページで公開しています。

また、JFCは毎週日曜日に発行しているニュースレターで、国内外のファクトチェック関連ニュースをまとめて配信しています。無料で登録可能なので、ぜひご利用ください。

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。