選挙をめぐるファクトチェックへの批判、限界、今後【参院選ファクトチェック解説】

2025年参院選でファクトチェックが急増したという解説記事で、何がどう検証されているかの傾向を分析しました。課題は何か。誤情報が選挙で拡散するのを防ぐためにどんなファクトチェックが望ましいのか。解説します。

(ファクトチェック普及を推進するNPOファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)がまとめたリストをもとに検証の傾向を解説した記事はこちら)

JFC"5倍に増えた日本のファクトチェック、最も誤りを指摘されたのは参政党 誰の何が検証されたのか【参院選ファクトチェック解説】"

ファクトチェックへの批判

「参政党を狙い撃ち」? 実際のデータは

ファクトチェックが増える中で、批判もありました。目立ったのは「参政党を狙い撃ちにしているのではないか」という声です。

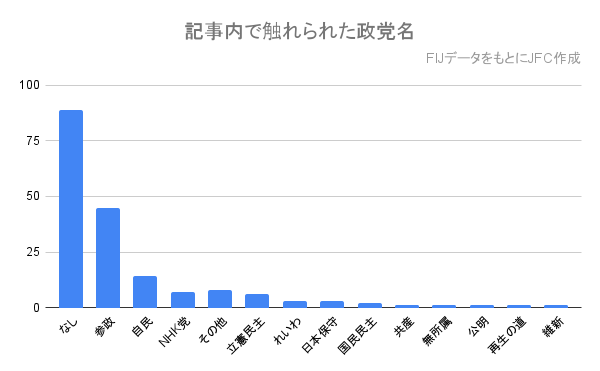

上述の解説記事でも触れたデータで見ると、ファクトチェック記事の約半分に当たる89件は個別の政党に触れない検証でした。一方、検証対象になった政党で最も多かったのは参政党45件(24.7%)でした。2番目の自民党が14件(7.7%)なので、その多さは際立ちます。

日本ファクトチェックセンター(JFC)だけで見ても、参政党6件(22%)、自民党2件(7.4%)と、全体の傾向とほぼ同じです。これだけを見ると「参政党が狙い撃ちにされた証拠」と捉える人もいるでしょう。

ファクトチェック対象の選定基準

世界的にファクトチェックの普及をリードする国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)は、ファクトチェック5原則の1つ目に「非党派性と公正性」を掲げています(IFCN”The Code of Principles”)。

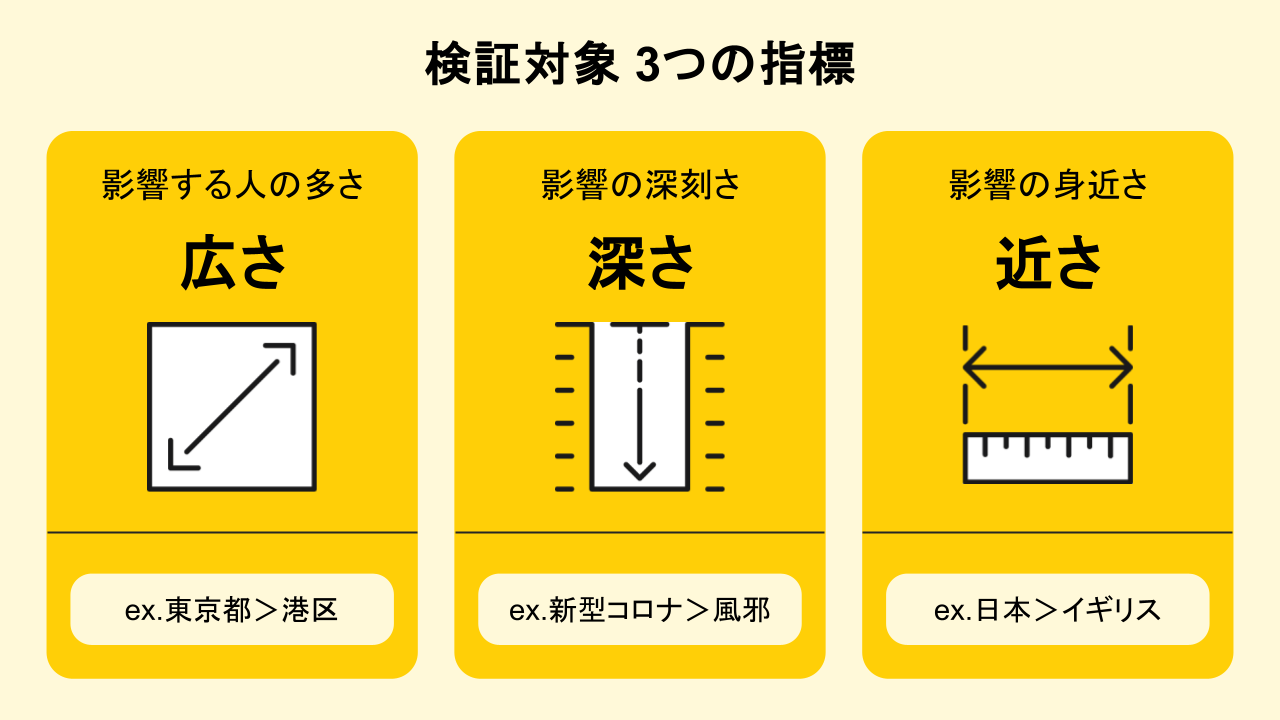

IFCNの認証を受けているJFCも同じ原則を掲げ、特定政党を応援したり、批判したりしません。検証対象の選定基準は「広さ(影響する人の多さ)」「深さ(影響の深刻さ)」「近さ(影響の身近さ)」の3つです(JFC”ファクトチェック指針”)。

検証対象を選ぶ基準を事前に説明しているのは、透明性を高めるためです。

JFCが今回検証した27の情報は、ソーシャルメディアの投稿から各政党・候補者の発信まで多岐に渡ります。表示回数が数十万を超え、何度も拡散したものばかりで「広さ」は十分。選挙に関わるので「深さ」と「近さ」も備えていました。

「偏っている」という批判に事前に備える

JFCが参政党に関わる発信を検証対象にすることが多かったのは、単純に参政党の発信は、データや事実関係に誤りが多かったからです。また、特にネット上で人気を集めたために、情報が拡散されやすい状況でもありました。

事実関係に誤りがある発信を10回した政党Aと5回した政党Bに対して、それぞれファクトチェックを5回ずつすることは「平等」な取り扱いですが、「公平」とは言えないでしょう。

ファクトチェックに対して「偏っている」という批判は世界中で出ます。ある情報を「誤り」と検証すれば、その情報が拡散することで有利になる陣営からは批判されがちです。

ファクトチェックに関わるメディアは「偏っている」という批判が来ることを想定したうえで、自分たちの検証対象の選定基準を事前に説明し、透明性をより高める努力が必要です。

ファクトチェックの限界

検証対象になる情報はごく一部

事実関係が誤っている情報=「誤情報」がファクトチェックの対象です。一方で、個人の意見や考えは、思想信条に関わることなので、検証対象にはなりません。

選挙中、JFCに「これをファクトチェックしてほしい」という依頼が来ることがありました。しかし、その中には「これはオピニオンだから対象にならない」というものが多く含まれました。

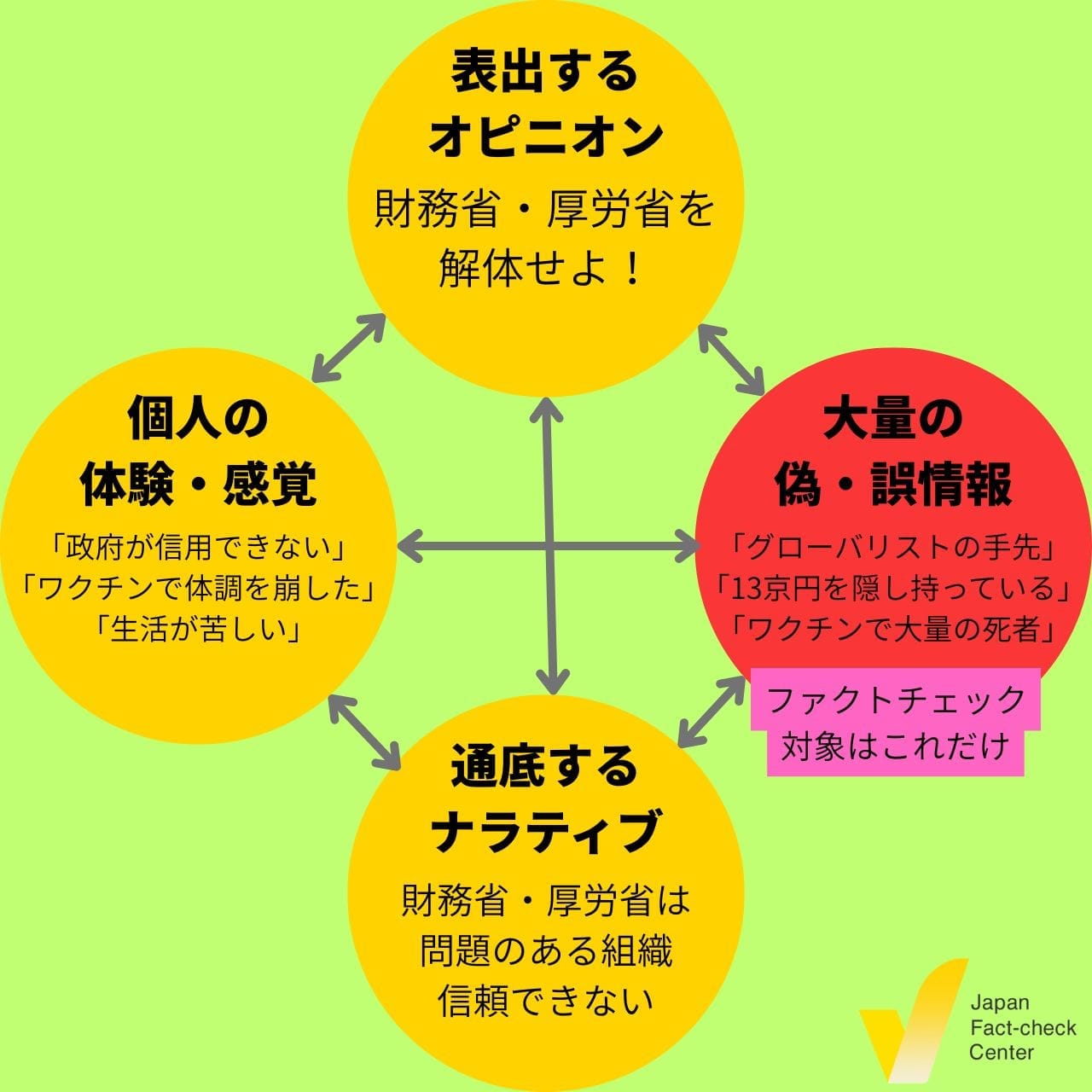

オピニオン以外にも対象にならないものがあります。「ナラティブ」や「個人の経験や考え方」です。詳しく見てみます。

「ナラティブ」と「個人の体験・感覚」

「ナラティブ」は直訳すると「物語」ですが「ストーリー」とは意味合いが異なります。

「ストーリー」が物語そのものを意味するのに対し、「ナラティブ」は物語をどのように語るかに着目し、「語り口」とも訳されます。「ナレーター」が物語の語り手を意味するように「語り方」にポイントがあります。

どのような語り方を好むかは、その人の体験や感覚が影響します。例えば、生活が苦しく、政策のあり方に疑問を持っている人には「物価高は政府が悪い」という語り口は親和性が高いでしょう。

「生活が苦しい」という個人的な体験は、ファクトチェックの対象外です。「物価高は政府が悪い」というナラティブも対象外。そこから生まれる「だから政権交代すべきだ」というオピニオンも個人の意見ですので、検証対象になりません。

以前、財務省・厚労相解体デモにおける「個人の体験・感覚」「ナラティブ」「偽・誤情報」「オピニオン」の関係を図式化しました。ファクトチェックが対象とするのは、このうち、「偽・誤情報」だけです。

確証バイアスによる偏りの強化

問題は「オピニオン」や「個人の体験・感覚」や「ナラティブ」が「偽・誤情報」の影響を受けやすいことです。

政府を悪者にしたてる偽情報を見ることで政府に批判的なナラティブを持つようになり、逆に、「悪いのは政府」という「ナラティブ」を受け入れると、その語り口を支える偽・誤情報を信じやすくなることです。

自分の考えに近い情報は「正しい」と感じ、逆に価値観に合わない情報は「間違っている」と否定しがちになる。このような傾向を「確証バイアス」と言います。

ある政党の発信をファクトチェックしても、支持者はなかなか受け入れません。「私が支持する〇〇の発言を誤りと判定するとは偏っているに違いない」と確証バイアスが影響するためです。

ファクトチェックは誤情報を新たに信じる人が増えないようにする予防効果がありますが、すでに信じている人に効果が小さいのは、これが理由の一つです。

このようなバイアスは昔から人類に備わっているものですが、この偏りをさらに強化するのが「アルゴリズム」です。

アルゴリズムによる偏りの強化

2024年の東京都知事選、衆院選、兵庫県知事選、2025年参院選と、YouTubeやTikTokなどの影響力が増しました。誰でも投稿できて大量のコンテンツが集まるソーシャルメディアを投票の参考にする人が増えています。

JFCは、選挙・政治の情報サイト「選挙ドットコム」がまとめたYouTubeのデータ(7月3-9日)を分析しました(JFC”参院選の動画、視聴上位は独立系YouTuberばかりでテレビ系は1割切る 自民に批判・参政は礼賛【#参院選ファクトチェック解説】”)。

自民党を取り上げた動画の視聴上位は、「大敗濃厚」「政権崩壊」などといった否定的な論調のものがほとんどで、参政党や国民民主党は代表や候補者の演説などを好意的に取り上げるものが目立ちました。

ソーシャルメディアには、ある傾向の動画を見る人に同じような傾向の動画をお勧めする機能があります。また、人気の動画は他の人にも届くようにお勧めする機能もあります。誰に何を届けるかを決める計算手法を「アルゴリズム」と呼びます。

自民党関連の動画を見ようとするとネガティブな動画、参政党や国民民主党の動画を見る人はポジティブな動画が視聴されやすいという傾向は、このアルゴリズムによってさらに強化されてしまいます。

「確証バイアス」と「アルゴリズム」で知らないうちに偏りが強化されてしまう。しかも、その偏りが始まる最初のきっかけは誤情報かもしれません。

ファクトチェックの今後

党首討論の検証記事が限られる背景

ファクトチェック先進国のアメリカでは、大統領選の候補者討論会での発言がライブ形式で検証されます。一方、日本では党首討論での発言をライブで検証したメディアはなく、事後の検証事例もごく一部に限られました。

JFCでは複数の党首討論の発言をGoogleのAIツール「NotebookLM」で分析し、客観的・科学的に検出可能な発言を抽出して調査しました。しかし、多数の政党が参加する党首討論では一人ひとりの発言が短く、データに基づいた詳細な政策議論を交わす十分な時間がありません。

結果として、各党が自らの政策を簡潔に紹介したり、大まかな方向性を訴えたりする場面が多く、客観的・科学的に誤りだと検証できる発言は多くありません。

「正しい」という判定のファクトチェックはしないのかと考える人もいます。実際、ファクトチェックに対して「『誤り』を指摘するばかりで『正確』という判定がほとんどない」という批判があります。

ファクトチェックは誤情報対策として発展しており、世界的に見ても「正確」という判定結果の検証はあまり見かけません。正しい情報を「正しい」と判定する検証は、主に2つのパターンに限られます。

一つは、討論会のライブファクトチェックなどで「これは誤り」「これは正確」と、次々と検証していくような場合。もう一つは、世の中の人が「これは間違いでしょう」と思うような情報が「実は正しい」という場合です。

基本的に多くの発言が「正しい」と判定できる党首討論において、ある党首の発言を「正しい」と判定するのであれば、他の党首の発言についても正しい部分について「正しい」と判定すべきでしょう。「正しい」という判定結果がずらずらと並ぶ結果、読者にとって新たな学びの少ない記事になってしまいます。

アメリカのトランプ大統領は発言に間違いが多く、大統領選の討論会でも大量の間違いを指摘されていました。これは稀有な事例です。日本では参政党の神谷宗幣代表の発言の間違いを指摘する検証がいくつかありましたが、アメリカのようなライブ感のある大規模検証は、今回もありませんでした。

ただ、政党や候補者が間違った発信をしていないということではありません。冒頭で示したように、参政党を始め、政党や候補者の発信も数多く検証されました。党首討論などのライブ検証に限らず、様々な形の検証が必要です。

参考になる取り組みも始まっています。

神戸新聞の選挙公報ファクトチェック

今回、筆者(古田)が特に注目したのは、神戸新聞の選挙公報の検証でした。13人が立候補した兵庫選挙区(改選数3)の各候補者の選挙公報を検証しています。

「ファクト検証」と名付けた以下の5本の記事で「根拠不明」3件、「不正確」2件、「ミスリード」3件、「ほぼ正確」4件、「正確」1件という合計13件の判定を下しています。

"選挙公報に「根拠不明」な言説3件"

"選挙公報で「不正確」な言説2件"

"選挙公報に「ミスリード」な言説3件"

"選挙公報で「正確」だった言説"

"選挙公報で「ほぼ正確」な言説4件"

「根拠不明」と判定された言説の検証対象と判断理由を2つ引用してみます。

(以下、引用)

参政党・藤原誠也候補

検証対象「医薬品業界や各国に利権が絡むWHO主導の新型感染症対策」

判断理由「WHOが新型感染症対策を主導しているのは事実。医薬品業界や各国の知的財産権や供給優先権、契約交渉に絡む調整や摩擦はあるが、何を『利権』と言っているのか根拠が不明」

NHK党・立花孝志候補

検証対象「斎藤知事は多くの県民ではなく一部の人のみが得をする利権に切り込み、兵庫県の改革を勧めた」

判断理由「ネット上では斎藤知事が『播磨臨海道のルート変更』や『港湾施設をめぐる外部監査』に関わったとする言説が拡散されており、いずれも既に神戸新聞の検証で誤りと指摘しているが、ここでは何を『利権』としているのかわからず、根拠が不明」

(引用、ここまで)

神戸新聞の選挙公報ファクト検証の中には「正確」と判定したものもありました。自民党・加田裕之候補の経歴部分でしたが、これについては「ネット上で真偽を疑うような投稿がされていたりしたために取り上げた」と検証対象にした理由を説明していました。透明性を重視する姿勢が見えます。

選挙公報は公職選挙法で各世帯に配ることが定められています。各候補者は自分の経歴や政策や主張を掲げていますが、その内容の正確性について検証した神戸新聞のファクトチェックは画期的です。

全国メディアが日本の全選挙区で選挙公報を検証していくのは、大手新聞でも人員的に厳しいでしょう。地域ごとのローカルメディアの果たす大きな役割として、今後は他の地方紙に広がっていくかもしれません。

政党によるファクトチェックは

次に政党によるファクトチェックに触れます。

2025年参院選では公明党やチームみらいが、党に関わる誤情報に関してAIを活用したファクトチェックに取り組むと事前に発表するなど、政党も誤情報対策に乗り出す動きが見られました。

しかし、実際には政党が自らファクトチェックした事例は少なく、目立ったのは国民民主党が参院選特設サイトの中に「政策ファクトチェック」というページを作り、Q&A形式で自らの政策について説明したぐらいでした。

例えば、以下のような内容です。

(以下、引用)

Q: 国民民主党は「消費税減税」をやめて、「現金給付」に方針変更したんですか?

A: 国民民主党は「実質賃金が持続的にプラスになるまで消費税は一律5%」という方針を一貫して掲げています。選挙後に消費税減税を撤回し、現金給付へと方針を変えた事実は一切ありません。

(以下略、引用ここまで。国民民主党"政策ファクトチェック")

このページでは実際にXで拡散した投稿を取り上げて、Q&Aという形にして、国民民主党の政策や考えを出典を示しながら解説しています。

政党が自らファクトチェックに乗り出すことについては「当事者が検証するのは『ファクトチェック』ではない」「政党による言論弾圧や検閲だ」というような批判があります。

IFCNがファクトチェックの原則としている「非党派性と公正性」の観点からは、政党自らの検証はIFCN的ファクトチェックとは違うものです。同時に、政党や政策に関する誤解が広がることを防ぐために自ら積極的に情報発信することは、有権者が正確な情報に基づいて投票するためにも重要でしょう。

国民民主党の「政策ファクトチェック」が、もし事実とかけ離れていたら、それを検証することこそがJFCなど民間で独立したファクトチェック組織の仕事です。

他国からの「影響工作」は

最後に海外からの影響工作について触れます。

「影響工作」とは、世論や政治に影響を与えるために、社会の分断を煽ったり、偽情報を拡散させたりするなどの情報操作をすることです。

海外からの影響工作は「Foreign Information Manipulation and Intervention(海外からの情報操作・干渉=FIMI)と呼ばれ、アメリカや欧州でのロシアの介入や台湾への中国の工作などが世界的に知られています。

日本でも、中国やロシアの活動が国内外の研究機関や報道機関によって指摘されてきました。

ASPI. "Japan targeted by Chinese propaganda and covert online campaign"

DFRLab. "Foreign narratives proliferate among Japanese X communities"

朝日新聞"中国発?沖縄めぐる不可解な記事、ネットに 教授「取材受けてない」"

日経新聞."日本にロシア情報工作の影 政府系メディアのX拡散3倍超、偽情報も"

特に2025年参院選をめぐっては、ロシアからの影響工作への指摘が相次ぎました。実際にどれだけの影響力をもっているかは不明です。より詳細な調査を進めることが、有効な対策の実施にも繋がるでしょう。

NHK"参院選「SNSのロシア介入疑惑」分析から見えたもの"

ファクトチェックは個々の誤情報を検証していく地道な作業です。それだけでは影響工作の全体像を掴むことはできません。しかし、個々のファクトチェックを積み上げていくことで、拡散しがちな誤情報、シェアしがちなアカウント群の分析に資することができます。

ファクトチェックが広がる動きを一過性にせず、限界も意識しつつ、発展させていくことが重要です。

出典・参考

JFC"5倍に増えた日本のファクトチェック、最も誤りを指摘されたのは参政党 誰の何が検証されたのか【参院選ファクトチェック解説】". 2025年7月24日. https://www.factcheckcenter.jp/explainer/politics/upper-house-election-2025-fact-check-list/ (閲覧日2025年8月5日)

IFCN”The Code of Principles” https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/(閲覧日2025年8月5日)

JFC”ファクトチェック指針” https://www.factcheckcenter.jp/guidelines/(閲覧日2025年8月5日)

JFC”財務省・厚労省解体デモで拡散した検証済みの偽・誤情報 通底する「ナラティブ」と「個人の体験・感覚」【解説】”2025年5月3日. https://www.factcheckcenter.jp/explainer/others/disinfo-narrative-opinion-exp/ (閲覧日2025年8月5日)

JFC”参院選の動画、視聴上位は独立系YouTuberばかりでテレビ系は1割切る 自民に批判・参政は礼賛【#参院選ファクトチェック解説】” 2025年7月18日. https://www.factcheckcenter.jp/explainer/politics/upper-house-election-2025-video/(閲覧日2025年8月5日)

神戸新聞. "選挙公報に「根拠不明」な言説3件"2025年7月11日.

https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202507/0019215827.shtml (閲覧日2025年7月31日)

神戸新聞. "選挙公報で「不正確」な言説2件".2025年7月11日. https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202507/0019215978.shtml(閲覧日2025年7月31日)

神戸新聞. "選挙公報に「ミスリード」な言説3件".2025年7月12日. https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202507/0019220032.shtml(閲覧日2025年7月31日)

神戸新聞. "選挙公報で「正確」だった言説".2025年7月14日. https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202507/0019228178.shtml(閲覧日2025年7月31日)

神戸新聞. "選挙公報で「ほぼ正確」な言説4件".2025年7月14日.https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202507/0019228181.shtml(閲覧日2025年7月31日)

国民民主党"政策ファクトチェック"(閲覧日2025年7月31日)

DFRLab. "Foreign narratives proliferate among Japanese X communities"2024年12月18日. https://dfrlab.org/2024/12/18/foreign-narratives-proliferate-among-japanese-x-communities/(閲覧日2025年7月31日)

ASPI. "Japan targeted by Chinese propaganda and covert online campaign".2023年6月8日. https://www.aspistrategist.org.au/japan-targeted-by-chinese-propaganda-and-covert-online-campaign/(閲覧日2025年7月31日)

朝日新聞"中国発?沖縄めぐる不可解な記事、ネットに 教授「取材受けてない」"2024年9月25日. https://digital.asahi.com/articles/ASS9P3FHJS9PUTIL032M.html (閲覧日2025年7月31日)

日経新聞."日本にロシア情報工作の影 政府系メディアのX拡散3倍超、偽情報も". 2025年7月2日. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA17CK50X10C25A6000000/(閲覧日2025年7月31日)

NHK"参院選「SNSのロシア介入疑惑」分析から見えたもの". 2025年7月26日. https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250726/k10014874061000.html(閲覧日2025年7月31日)

判定基準などはJFCファクトチェック指針をご参照ください。

毎週、ファクトチェック情報をまとめて届けるニュースレター登録(無料)は、上のボタンから。また、QRコード(またはこのリンク)からLINEでJFCをフォローし、気になる情報を質問すると、AIが関連性の高いJFC記事をお届けします。詳しくはこちら。